活動を偽りにしてしまう「グリーンウォッシュ」に陥らないために

現在、多くの企業が、環境問題の解決やSDGsの達成に向けた取り組みを進めています。

再生可能エネルギーへのシフト、途上国の貧困を救うための活動、人権問題の解消などがそれにあたりますが、中には、かえって環境を悪化させたり、ごまかしでしかないSDGs達成の行動であったりする事例もあり、「グリーンウォッシュ」「SDGsウォッシュ」と呼ばれています。

グリーンウォッシュ、SDGsウォッシュとはどのようなものなのか、また企業にとってどのようなマイナスが生じるのか、私たちは何をすべきかをみていきましょう。

※この記事は、寄稿記事です。

目次

「グリーンウォッシュ」「SDGsウォッシュ」とは

「グリーンウォッシュ」という概念は、1980年代に広がったもので、実際は環境に悪い影響を与えているにもかかわらず、環境にやさしいことをアピールした企業に「グリーンウォッシング」という非難が向けられました*1。

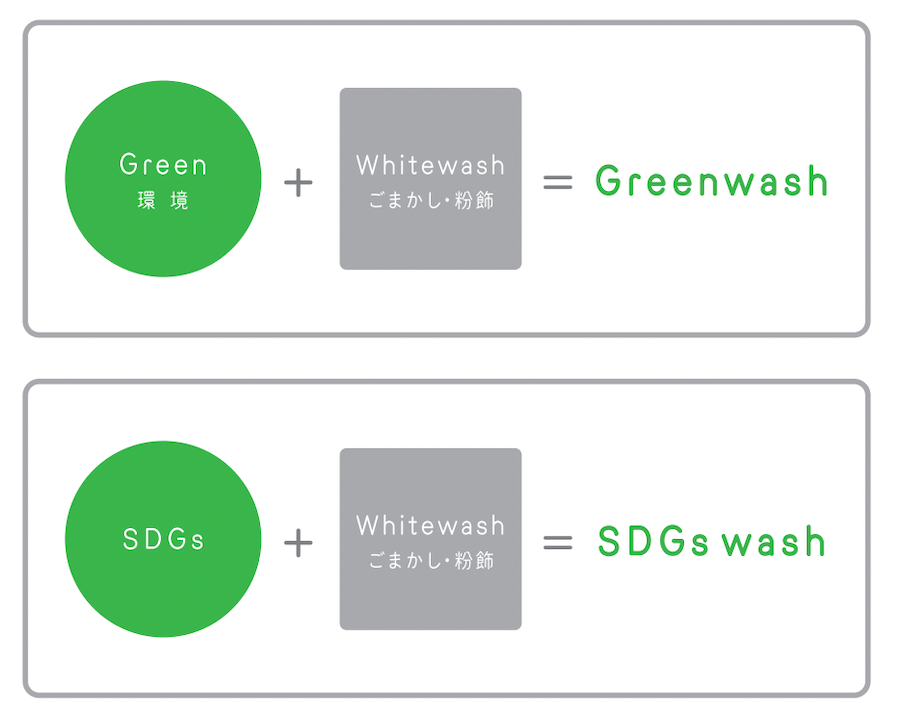

「グリーンウォッシュ(GreenWash)」とは「グリーン」と「ホワイトウォッシュ(Whitewash=ごまかし、粉飾)」を掛け合わせた言葉です。そしてSDGsという言葉が現れると、SDGsについても同様に「SDGsウォッシュ」という言葉が生まれています(図1)。

語源の通り、「グリーンウォッシュ」の言葉は現在、

- 実態がないのに環境に配慮しているように見せかける

- 実態以上に環境に配慮しているように見せかける

- 不都合な事実を伝えず、良い情報のみを伝達している

という意味で使われています*2。

「グリーンウォッシングの罪」

さらに、アメリカの第三者安全科学機関(UL)は、「グリーンウォッシングの罪」として以下のようなものを示しています*3。

- 隠されたトレードオフ

他の重要な環境問題に注意せず、一部分のみを切り取って製品がグリーンであることを示すこと。例えば紙は持続可能な方法で伐採された森林から作られているとしても、温室効果ガス排出や漂白段階での有害物質の使用についても同様に考えるべきである。 証拠のないもの

信頼できる第三者などによる立証がない環境主張。証拠を提供することなく、リサイクル素材の割合を主張するティッシュやトイレットペーパー製品などがある。曖昧なもの

消費者によって誤解される可能性が高い、不十分な定義や表示。「オールナチュラル」はその一例。ヒ素、ウラン、水銀、ホルムアルデヒドはすべて天然に存在するが有毒。また、すべての自然が必ずしも環境に優しいとは限らない。偽りのラベル

第三者による推奨がないのに、言葉や画像で公的機関などから推奨されているような印象を与える製品。無関係なもの

真実であるかもしれないが、消費者にとって重要ではない環境主張。小さい方の悪を強調

環境負荷を生み出す悪い要素2つだけを比べ、「マシである」部分だけを強調する。フィビング(不正確)

間違っている環境主張。偽りの主張。

実にさまざまなものがあります。

過去にはアパレルや航空会社に疑問の声も

過去にはこのような事例もありました。

ひとつは、世界的アパレルメーカーがオーガニックコットンやリサイクルポリエステルを使用した「環境にやさしい持続可能なファッション」と銘打ったキャンペーンを実施したことです。

どの製品のどの生地に何%リサイクル素材を使用したかといった根拠が示されていないほか、リサイクルポリエステルを使ったTシャツについても、ポリエステルTシャツは製造工程で大量の水を使用します。ノルウェー消費者庁は「情報開示が不十分であり、根拠を示さない広告をするグリーンウォッシュにあたる」と指摘しました*4。

また、ヨーロッパの航空会社が「自社がヨーロッパ大手航空会社の中で最も環境負荷が低い」と主張を広告で展開したところ、これに対してもイギリスにある広告基準局が「広告には正当な裏付けがない」と断定しました。

その後、この広告はグリーンウォッシュであることを理由にイギリスの監視委員会により禁止処分を受けています*5。

「グリーンウォッシュ」に捜査のメスも

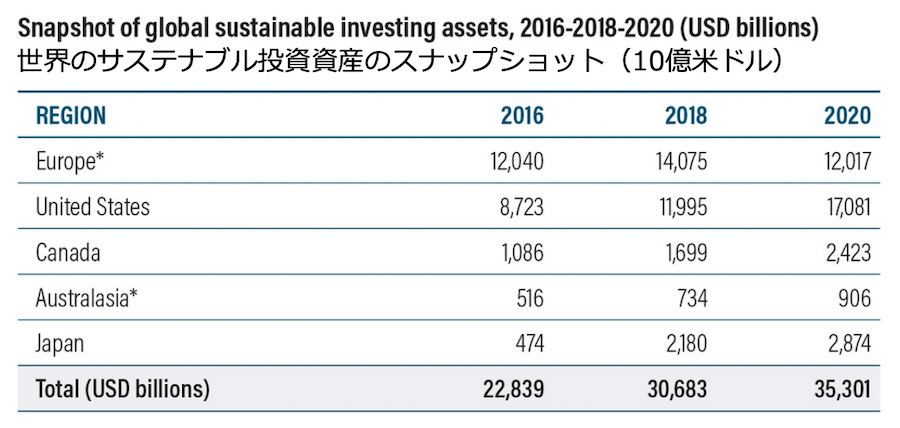

また、近年、ESG(環境・社会・企業統治)に取り組む企業に投資する「ESG投資(サステナブル投資)」が急拡大しています(図2)。

ESGに取り組む企業への投資は、脱炭素社会へ向けての法改正など、持続可能な社会を実現するために規制を強化していく世界の流れを考えた時に、ESGに消極的な企業よりも将来的な成長が見込める、などの魅力があるためです。

また、個人投資家の中にもESGに関する意識が高まっており、企業がESGへの取り組みをアピールすることは投資を受けるための呼び水にもなっています。

しかし一方で、企業が投資を呼び込むためにみずからのESG活動について実際の取り組み以上に誇大しているとして、ついに捜査当局が動きました。

まず、環境先進国ドイツでの出来事です。2022年5月、ドイツの大手銀行とその傘下の資産運用グループに、検察と金融当局が家宅捜索に入りました*6。

この会社では元幹部が「ESGの取り組みを誇張したうえで投資の呼び込みに利用している」と告発しており、当局が実際に捜査に乗り出したのです。

また、アメリカ証券取引委員会は、2022年5月23日、金融大手傘下の資産運用会社に対して、150万ドル、日本円にしておよそ2億円の制裁金を科したと発表しました*7。

ESG関連の投資の説明で、虚偽の記載や不十分な情報開示があったと指摘しています。

グリーンウォッシュに向けられる目は、非常に厳しいものになりつつあるといえます。

日本政府も警戒

日本政策投資銀行は、ESGを目的とした企業の資金調達のために2021年4月からの5年間で5.5兆円を割り当てています*8。

一方で日本政策投資銀行サステナビリティ管理室の責任者は、「目標が大雑把な資金調達計画も現れてくると思う。グリーンウォッシングにあたるというクレームが発生しないよう、それぞれの資金調達計画は厳密に検討する予定」と、グリーンウォッシュを警戒する発言をしています。

環境問題を幅広い目で考えるということ

ここまでみてきたように、「エコ」「サステナブル」「グリーン」といった言葉は消費者にとって魅力的であり、そうした製品やサービスを利用することで環境問題解決に協力しようと考える人も多いことでしょう。

しかし、私たちが普段利用しているモノやサービスはどのような環境負荷のもとに成り立っているかということは、さまざまな視点から考えなければなりません。環境問題としては「CO2削減」にばかり目が行きがちですが、それだけではないのです。

日本のメガバンクでも、融資対象を変更する動きがあります。自然環境に大きな負の影響を与える山頂除去採掘による石炭採掘事業や、発電所向けの新規の一般炭採掘事業への資金提供をやめるところも出てきました*9。

自社がグリーン事業を実施していても、大きな環境破壊やCO2を大量に排出する事業に資金提供をしていては、それはグリーンウォッシュにつながってしまう可能性があるからだと考えられます。

真に環境問題解決につながる消費とはどのようなものなのか。私たちも幅広く考え、製品やサービス選びをしていきたいものです。

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

参考サイト:

- *1, 2 SDGs Communication Guide|電通(PDF) p.12

- *3 Sins of Greenwashing|UL

- *4, *5 「グリーンウォッシュ」の7つの罪と、それ以上の危機|Forbs JAPAN

- *6 環境先進国ドイツのドイツ銀行に「グリーンウォッシュ」疑惑|ニューズウィーク日本版

- *7 ESG投資の実態は “グリーンウォッシュ”にメス【経済コラム】|NHK

- *8 Japan on Alert for Greenwashing as It Lends $40 Billion for ESG|Bloomberg

- *9 「MUFG 環境・社会ポリシーフレームワーク」の改定について|三菱UFJフィナンシャル・グループ(PDF)p.1,p.2