国際連合とは|国連の目的や仕組みを簡単に解説

2020年、国連は創設75周年を迎えました。皆さんは、国連がどんな機関か知っていますか?

学生時代に社会の授業で学んだことはあるけど、国連の存在意義や歴史、関連機関などまで把握している人はひと握りだと思います。

今回の記事では、国連を「なんとなく」で捉えている方に向けて、その目的や活動、仕組みや歴史、SDGsや日本との関わりに至るまで「国連とは何か」について解説します。

今回の記事はこんな人にオススメです

- 国連について詳しくなりたい

- SDGsと深く関わる国連の存在が気になった

- 国連の雑学を身につけたい

目次

国連の基礎知識

国連とは

国連とは、平和維持と社会の発展を目的として作られた国際機関です。正式名称を国際連合といいます。目的達成のために協力を誓った独立国家が集まり、1945年に発足されました。

国連は、平和と安全、経済、社会、文化、環境、人権や自由にまつわる難題をテーマに加盟国がディスカッションをする場として機能しています。

なお、国連を世界政府だと認識してている方もいますが、それは誤りです。国連は加盟国が決定したことを実行する機能を持ちますが、各国の政府や国民を代表する機関ではありません。

国連憲章は国連の原則に位置づけられている

国連の活動は、国連憲章を指針としています。

国連憲章とは、前文と全19章、111条からなる国連の基本文書です。国連憲章には、以下の項目が規定されています。

- 国際関係の規則や原則

- 各加盟国の権利と義務

- 目標達成のための行動指針

- 国連の主要機関や手続き

つまり、国連の加盟国は、国連憲章に定められた目的と原則を受け入れた国々なのです。

国連憲章では、国連の目的を次のように定めています。

- 国際の平和と安全を維持すること

- 諸国間の友好関係を発展させること

- 経済・社会・文化・人道的性質を持つ国際問題の解決及び、人権と基本的自由の尊重の促進について、協力すること

- これらの目的を達成するための諸国の行動について、中心となって調和を図ること

国連の歴史と日本

国連は、国際連盟の失敗を糧に設立された機関です。

国際連盟は第一次世界大戦後の1920年、史上初の国際平和機構として設立されましたが、1939年の第二次世界大戦開戦を防ぐことが出来ませんでした。

この一因となったのが、日本の国際連盟脱退です。日本は常任理事国として主要な役割を担っていましたが、1931年日本が満州国を占領し、満州国を建国。国際連盟が満州国の存続を認めなかったため1933年に日本は国際連盟を脱退しました。

その後、ドイツ、ソ連、イタリアなどが続いて国際連盟を脱退したことも、第二次世界大戦を国際連盟が阻止できなかった理由の1つであると言われています。

第二次世界大戦中、国際連盟は活動を停止していました。しかし、将来の戦争を防止するため、紛争を平和的に解決する仕組みを作ろうという機運が指導者たちの間で高まっていったのです。

こうして国連の設立が構想され、終戦から約2カ月後の1945年10月24日に実現しました。加盟国となったのは、戦勝国のアメリカ、イギリス、ソ連、中国を中心とした51カ国です。

日本は1952年に国連への加盟を申請したものの、法的な戦争状態にあったソ連が拒否権を発動。日ソ共同宣言を経てソ連との国交回復をしたのち、1956年に80番目の加盟国として承認されました。

国連の加盟国数

外務省によると、2020年3月時点の国連加盟国数は193カ国です。

日本が承認している世界の国の数は自国を含めた196カ国ですが、このうち、バチカン、コソボ、クック諸島、ニウエは国連に加盟していません。

一方、日本が国として承認していない北朝鮮は、1991年に国連へ加盟しています。

国連への加盟方法

国連への加盟条件は、「平和愛好国であること」と国連憲章に定められています。国連憲章における平和愛好国とは、次の条件を満たす独立国家のことです。

- 国連憲章が掲げる義務を受諾すること

- 国連によって、義務を履行する能力及び意思があると認められること

前者は、加盟を希望する国が国連事務総長宛ての書簡で表明します。後者は、安全保障理事会が加盟を希望する国の申請を審査したのちに出される勧告に基づき、総会で審議されるものです。

国連のおもな活動と主要機関

国連には、先に挙げた4つの活動目的と6つの主要機関があります。ここでは、国連が活動する目的の詳細と、ニュースでよく耳にする「安全保障理事会」を始めとした主要機関の任務や構成に加え、主要な活動である「平和維持活動(PKO)」についても説明します。

国連が活動する4つの目的

国連は、次の4つの目的を達成するために活動しています。

1つ目の目的は、国際の平和と安全を維持することです。そのために、平和を脅かすあらゆる脅威を防止・除去する活動を行います。

2つ目の目的は、諸国間の友好関係を発展させることと、世界平和を強化することです。なお、諸国間の友好関係は、人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおくものです。

3つ目の目的は、経済・社会・文化・人道的性質を持つ国際問題の解決と、人権と基本的自由の尊重の促進について協力することです。貧困者の生活水準を改善し、飢餓や病気、非識字を克服するための活動を行います。

4つ目の目的は、これらの目的を達成するための諸国の行動を調和させるために、国連が中心として存在することです。

6つの主要機関

国連には、次の6つの主要機関があります。

総会:すべての加盟国で構成

安全保障理事会:5カ国の常任理事国と、総会が選出する10カ国の非常任理事国で構成

経済社会理事会:総会が選出する54カ国で構成

信託統治理事会:安全保障理事会の常任理事国で構成

国際司法裁判所:総会と安全保障理事会が選出する15人の裁判官で構成

事務局:事務総長と職員からなる国際公務員で構成

続いて、よく知られている3つの機関について紹介します。

総会

総会は、すべての加盟国で構成される審議機関です。

各国が1票の投票権を持ち、多数決によって決議が行われます。平和と安全保障に関わる問題、新加盟国の承認、予算を含む重要事項の可決には、3分の2以上の多数の議決が必要です。

ただし、近年ではコンセンサス方式による採択が積極的に行われています。コンセンサス方式とは、全体的合意によって採択を行うものです。この変化から少数意見も大切にしていこうとする、総会の姿勢が読み取れます。

総会は、国際の平和と安全のために、あらゆる問題を審議・勧告することをおもな任務とし、6つの議事項目ごとに委員会が設置されています。

第1委員会:軍縮と国際安全保障

第2委員会:経済と金融

第3委員会:社会、人道と文化

第4委員会:特別政治と非植民地化

第5委員会:行政と予算

第6委員会:法律

近年のおもな実績は、2015年に行われた「2030アジェンダ」の採択です。「SDGs(持続可能な開発目標)」の達成に向けた行動指針が策定されました。

安全保障理事会

安全保障理事会は、国際の平和と安全に責任を持つ機関です。任期の定めがない5カ国の常任理事国と、総会が2年の任期で選出する10カ国の非常任理事国で構成されています。

常任理事国

- 中国

- フランス

- ロシア

- イギリス

- アメリカ

2020年の非常任理事国

- ベルギー

- ドミニカ共和国

- エストニア

- ドイツ

- インドネシア

- ニジェール

- セントビンセントおよびグレナディーン諸島

- 南アフリカ

- チュニジア

- ベトナム

非常任理事国は、地域別に議席数が割り振られています。現行の制度では、アフリカグループに3議席、アジア・太平洋グループに2議席、東欧グループに1議席、ラテンアメリカ及びカリブグループに2議席、そして西欧その他グループに2議席の合計10議席です。

安全保障理事会のおもな任務は、国際紛争に発展しかねない紛争や事態の平和的解決です。当事者に対する勧告、調査や仲介、戦闘に発展した場合の停戦指示、和平プロセスの支援を行います。

常任理事国と非常任理事国の違い

常任理事国と非常任理事国の違いは、任期と拒否権の有無です。

前述したとおり、常任理事国には任期の定めがなく、非常任理事国は2年間の任期が設けられています。

各理事国は1票の投票権を持ち、決議の採択は9理事国以上の賛成投票によって行われます。しかし、常任理事国が1カ国でも反対票を投じた場合、決議は採択されません。これが、常任理事国だけが持つ拒否権です。

事務局

事務局は、国連の日常的な業務を行う機関です。最高責任者である事務総長と、全世界で活動するおよそ4万1,000人の職員からなる国際公務員で構成されています。

事務局の任務は、平和維持活動の管理や国際紛争の調停、社会情勢の調査、ほかの国連機関へのサービス提供や、これらの機関が策定した計画の実行、国際会議の開催など多岐にわたります。

また、さまざまな問題に関する各国政府代表団の適切な判断をサポートするため、参考資料の収集や作成を行うことも事務局の仕事です。

事務局の本部はニューヨークにありますが、事務所は世界各地にあり、その中でジュネーブ、ウィーン、ナイロビの3つの事務局が中心的な役割を果たしています。

国連平和維持活動(PKO)とは

国連平和維持活動とは、国連の目的のひとつである「国際の平和と安全の維持」を実現するために、安全保障理事会が設ける活動です。英語では「Peace keeping Operations」と表記され略語の「PKO」を学校の教科書や新聞・ニュースなどで目にしたことがある方が多いでしょう。

おもな活動は、紛争の平和的手段による解決と、紛争後の安定化です。

具体的には、交渉による停戦の成立や、紛争被災者への人道的支援、当事国の指導者との会談、当事者同士による対話の支援、軍の撤退の監視、地雷の撤去、選挙の支援などを行います。

なお、平和的な手段を尽くしても紛争が解決しない場合に限り、経済制裁や禁輸措置を求めたり、武力行使を認めたりすることもあります。

日本は、2020年までに安全保障理事会の非常任理事国を国連加盟国中最多となる11回務め、国際の平和と安全の維持に向けた議論に深く関わってきました。

また、平和維持ミッションや多国籍軍への自衛隊・警察の派遣や、外交手段、復興支援など、さまざまなかたちで平和維持活動に参加しています。

国連の活動予算

国連の予算は、その使途によって4つに分類されています。

1つ目は通常予算です。ニューヨークにある国連本部と、各国の事務所の活動に使われます。

2つ目は平和維持予算です。世界中の紛争地域で展開される平和維持活動に使われます。

3つ目はルワンダ国際刑事裁判所及び、旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所に関する予算です。両裁判所は、それぞれルワンダ虐殺、ユーゴスラビア紛争の戦犯を訴追するため、安全保障理事会によって設置されました。

4つ目はキャピタル・マスタープラン・プロジェクトに関する予算です。国連本部ビルの改修に使われます。

各国の予算分担率

国連の活動予算は、加盟国の分担金で賄われます。各国の分担率は、自国の経済力を基準に、途上国に対する割引措置や、分担率の上限・下限などの調整を加えて算出します。

分担率は3年ごとに決定されます。日本の予算分担率は2019年から2021年の期間は8.564%となり、前期間(2016年から2018年)より1.116ポイント減少し、アメリカ、中国に次いで3位となりました。

また、国連の平和維持予算は、すべての加盟国が自ら設定した算定方式に沿って、平和維持費を分担しています。これらは国連加盟国の法的義務であり、過去3年の拠出額の上位10カ国は下記の図のとおりです。

国連予算の分担率ランキング

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国名 | 分担率(%) | 国名 | 分担率(%) | 国名 | 分担率(%) | |

| 1 | 米国 | 22.000 | 米国 | 22.000 | 米国 | 22.000 |

| 2 | 日本 | 9.680 | 中国 | 12.005 | 中国 | 12.005 |

| 3 | 中国 | 7.921 | 日本 | 8.564 | 日本 | 8.564 |

| 4 | ドイツ | 6.389 | ドイツ | 6.090 | ドイツ | 6.090 |

| 5 | フランス | 4.859 | 英国 | 4.567 | 英国 | 4.567 |

| 6 | 英国 | 4.463 | フランス | 4.427 | フランス | 4.427 |

| 7 | ブラジル | 3.823 | イタリア | 3.307 | イタリア | 3.307 |

| 8 | イタリア | 3.748 | ブラジル | 2.948 | ブラジル | 2.948 |

| 9 | ロシア | 3.088 | カナダ | 2.734 | カナダ | 2.734 |

| 10 | カナダ | 2.921 | ロシア | 2.405 | ロシア | 2.405 |

※外務省の2018~2020年国連通常予算分担率・分担金より作成

平和維持予算の分担率ランキング

| 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 国名 | 分担率(%) | 国名 | 分担率(%) | 国名 | 分担率(%) | |

| 1 | 米国 | 28.4344 | 米国 | 27.8912 | 米国 | 27.8908 |

| 2 | 中国 | 10.2377 | 中国 | 15.2197 | 中国 | 15.2195 |

| 3 | 日本 | 9.6800 | 日本 | 8.5640 | 日本 | 8.5640 |

| 4 | ドイツ | 6.3890 | ドイツ | 6.0900 | ドイツ | 6.0900 |

| 5 | フランス | 6.2801 | 英国 | 5.7900 | 英国 | 5.7899 |

| 6 | 英国 | 5.7683 | フランス | 5.6125 | フランス | 5.6124 |

| 7 | ロシア | 3.823 | イタリア | 3.3070 | イタリア | 3.3070 |

| 8 | イタリア | 3.9912 | ロシア | 3.0490 | ロシア | 3.0490 |

| 9 | カナダ | 2.9210 | カナダ | 2.7340 | カナダ | 2.7340 |

| 10 | スペイン | 2.4430 | 韓国 | 2.2670 | 韓国 | 2.2670 |

※外務省の2018~2020年国連平和維持活動(PKO)予算分担率より作成

国連事務総長とは

国連事務総長は、国連の最高責任者です。国際公務員である国連職員の補佐を受けながら、すべての国連加盟国のために日々働いています。

ここでは、事務総長の任務や任命方法、最近の事務総長の実績を紹介します。

おもな任務や任命方法

国連憲章は、事務総長の役割を「行政職員の長」と定義しています。事務総長は総会や安全保障理事会など、ほかの国連機関から委託される任務の遂行をおもに行っています。

このほか、各国連機関への議題の提案や、加盟国同士の紛争における審判役、国際の平和と安全を脅かしかねない事態に関する安全保障理事会への注意喚起も行います。

国連事務総長は、安全保障理事会の推薦を元に、総会によって任命されます。つまり、安全保障理事会の5つの常任理事国が拒否権を発動した場合、選任を否認することができるのです。

任期は5年で再選回数の上限は設けられていませんが、これまで3期以上事務総長を務めた人はいません。

最近の国連事務総長とおもな実績

それでは、最近の国連事務総長によるおもな活動や実績を見ていきましょう。紹介するのは、2000年以降に国連事務総長を務めたアントニオ・グテーレス事務総長、潘基文(パン・ギムン)前事務総長、コフィー・アナン元事務総長ら3氏です。

アントニオ・グテーレス事務総長

2017年に第9代国連事務総長に就任したアントニオ・グテーレス氏は、2020年に現職を務めています。元ポルトガル首相という経歴を持ち、2005年から2015年までは国連難民高等弁務官を務めていました。

難民高等弁務官時代に、社会的弱者の苦難を目の当たりにした経験から、世界人権宣言で世界平和の基礎とされている「人間の尊厳」を中心に据えた活動を行っています。

2020年1月の総会では、優先課題に紛争やテロによる大規模破壊のリスク、気候危機、世界的な政治不信、デジタル化の負の側面の4点を挙げました。

潘基文 事務総長

潘基文(パン・ギムン)氏は、韓国出身の第8代国連事務総長です。2007年に就任後、2011年に再選され、2016年までの任期を務めました。

おもな任務は、地球規模の課題克服に向けた、世界の指導者たちの結束強化です。また、幼少期の朝鮮戦争の最中に国連の支援を目の当たりにした経験から、平和と開発、人権を前進させるために尽力しました。

おもな実績としては、MDGs(ミレニアム開発目標)の促進、女性の地位向上、ブルー・ヘルメット(平和維持活動要員)の影響力強化、軍縮交渉の活性化などが挙げられます。

コフィー・アナン 事務総長

ガーナ出身のコフィー・A・アナン氏は、1997年から2006年の任期を務めた第7代国連事務総長です。史上初の黒人事務総長としても知られています。

事務総長としてのおもな任務は、国連の活性化と、国際システムの実効性の強化です。

おもな実績としては、貧困や感染症蔓延防止などの問題に対する達成目標を掲げたミレニアム開発目標や、持続可能な成長を実現するためのイニシアチブである「グローバル・コンパクト(企業の社会的責任)」の提唱が挙げられます。

2001年には、より平和な世界のための取り組みが評価され、国連とともにノーベル平和賞を受賞しています。

日本に拠点のある国連機関

日本国内に拠点を置く国連機関がいくつあるか知っていますか? 答えは20以上です。東京だけではなく、神奈川や大阪など、さまざまな地域に点在しています。

ここでは、よく知られている国連の専門機関などを4つ取り上げ、その目的と活動内容を紹介します。

国際連合広報センター

国際連合広報センターは、国連の広報活動を行う機関です。正式名称を「United Nations Information Centre」と言い「UNIC」と略されます。

世界63カ所にネットワークを持ち、日本には1958年に設置されました。2020年現在、所長を務めているのは根本かおる氏です。

国連事務局のグローバル・コミュニケーション局の直轄機関として、国連の活動を現地の言葉で紹介し、地球規模の課題を一般市民と共有することを目的に活動しています。

おもな活動は、国連本部から届く情報の翻訳と発信です。情報発信の手段は、WebサイトやSNSを始め、イベントや講演会の開催、新聞や雑誌への寄稿など多岐にわたります。

また、SDGs(持続可能な開発目標)の広報活動の一環として、ポスター・ロゴ・アイコン及びガイドラインをウェブサイトにて公開中です。

このほか、国連に関する現地報道の収集・分析や、国内の情勢に関する情報提供、招請を受けた国連幹部のスケジュール調整など、事務局への支援も行っています。

WHO(世界保健機関)

WHOは、全ての人々が可能な最高の健康水準に到達することを目的として1948年に設立された機関です。正式名称を「World Health Organization」と言い、日本語では「世界保健機関」と訳されます。

おもな活動は、保健に関する課題や規範の設定、支援や評価の実施です。誰もが適切な医療を受けられるように、また各国が健康危機に備えられるように、保健分野での統括的な役割を担っています。

また「PHEIC(国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態)」の宣言もWHOの重要な仕事のひとつです。PHEICは感染症対策において世界各国の協力を要請するもので、近年では2020年に新型コロナウイルス感染症に対して発令されました。

このほか、新型コロナウイルス感染症の対策においては、行政関係者や保健医療従事者に向けたガイダンスや、一般向けのアドバイスの発信も行っています。

2020年現在のWHO事務総長は、エチオピア出身のテドロス・アダノム・ゲブレイェス氏です。

UNHCR(国際連合難民高等弁務官事務所)

UNHCRは、難民の人権と安全を守ることを目的として、1950年に設立された機関です。正式名称を「The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees」と言い、日本語では「国連難民高等弁務官事務所」と訳されます。

おもな活動は、難民、帰還民、無国籍者、国内避難民、庇護申請者の保護や支援です。教育や雇用、医療や移動の自由といった基本的な権利を確保し、生活再建に導きます。

また、難民や無国籍者の権利を守るため、各国が法律や政策、業務において国際基準を遵守するように働きかけるアドボカシーもUNHCRの重要な活動のひとつです。

ユニセフ(国際連合児童基金)

ユニセフは、子どもの権利を保護することを目的とした機関です。正式名称を「United Nations Children's Fund」と言い、日本語では「国際連合児童基金」と訳されます。

もともとは、第二次世界大戦で被災した子どもの健康管理を目的として1946年に設立されました。

現在では「子どもの権利条約」に規定された「世界中のすべての子どもたちに、公平な機会を」という子どもたちとの約束を果たすため、さまざまな活動を行っています。

おもな活動は、紛争や災害、貧困や差別にさらされている子どもや母親への人道援助です。

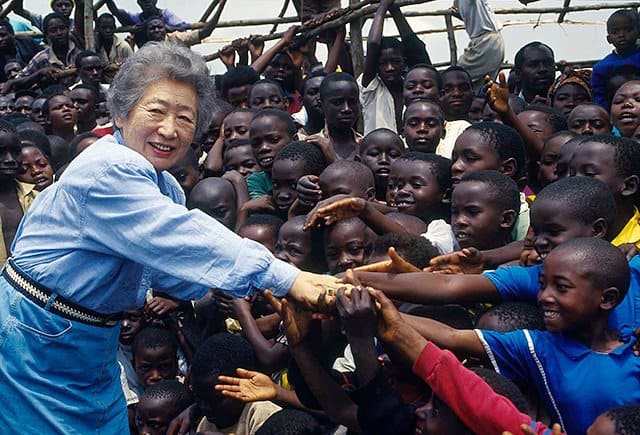

国連で活躍した日本人 緒方貞子さん

緒方貞子さんは、日本人として、また女性として初めてUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)の国連難民高等弁務官に就任した人物です。

緒方さんが任期を務めた1991年から2000年は、湾岸戦争後のクルド難民、バルカン紛争の戦争被災者、ルワンダ虐殺のルワンダ難民と、難民問題が相次いだ時期でした。

緒方さんは難しい決断を迫られながら、政治的な思惑や、現状に追いつかない枠組みにとらわれることなく「人命を救うための最善の選択をする」との信念を貫徹。

その優れた手腕と、人道的な見地に立ち続ける姿勢は、国連職員や各国首脳の尊敬を集め「身長5フィート(約150センチ)の巨人」「難民のために働いたもっとも偉大な活動家」と称されました。

退任後はアフガニスタン支援政府特別代表、国際協力機構(JICA)の理事長、特別フェロー、名誉顧問を歴任。2019年に92歳で亡くなるまで、人道支援に尽力しました。

国連がSDGsに至った背景

近年見聞きする機会の増えているSDGsは、日本語で持続可能な開発目標といわれています。

2015年の国連サミットで採択された「2030アジェンダ」において、2030年までに達成すべき世界共通の目標として掲げられました。

17の目標からなり、これらを達成することによって持続可能な社会の実現を目指すものです。

SDGsの背景には、2000年にスタートしたMDGs(ミレニアム開発目標/エムディージーズ)が存在します。MDGsが2015年に達成期限を迎えたことを受け、後継としてSDGsが掲げられました。

ミレニアム開発目標(MDGs)とは

SDGsの前身となったMDGsは、2000年にスタートした国際的な取り組みです。極度の貧困や飢餓の撲滅など開発協力に関する8つの目標を掲げ、2015年までの達成を目指していました。

MDGsへの取り組みが始まった背景には、過去の開発協力のあり方に対する反省があります。

1980年代、開発途上国の経済構造を調整することが、開発途上国の経済発展や貧困の削減につながると考えられていました。しかし、これらの開発協力は順調に進まず、逆に貧困を悪化させるなど失敗に終わってしまったため、1990年代に入ると、より直接的に貧困問題を対応する方法に関心が集まるようになりました。

その後、1995年の世界社会開発サミットで「世界の絶対的貧困を半減させる」という目標が提示され、翌年には「IDGs(国際開発目標 International Development Goals)」が採択されます。

そして、節目となる2000年の国連ミレニアム・サミットで採択された「国連ミレニアム宣言」と、国際開発目標を総括する形で、2000年にMDGsが誕生したのです。

ミレニアム開発目標(MDGs)の成果と結果

| 目標 | 成果 |

|---|---|

1. 極度の貧困と飢餓の撲滅 |

|

2. 普遍的初等教育の達成 |

|

3. ジェンダーの平等の推進 |

|

4. 乳幼児死亡率の削減 |

|

5. 妊産婦の健康改善 |

|

6. 疾病の蔓延防止 |

|

7. 環境の持続可能性の確保 |

|

8. グローバル・パートナーシップの推進 |

|

MDGsに掲げられた8つの目標は多くの成果を挙げると同時に、格差を浮き彫りにしました。

これを踏まえ、SDGsでは誰ひとり取り残さないことに重きを置いています。

まとめ

国連は1945年の発足から長きにわたり、国際の平和と安全の維持、友好関係の発展と世界平和の強化、国際問題の解決と国際協力など、人類の普遍的な目標達成のために活動を続けています。

私たちは、地球に暮らす一員として、どんな役割を果たせるでしょうか。近年では、個人レベルでも貢献可能なSDGs(持続可能な開発目標)への取り組みが注目を集めています。この機会に、地球規模の課題解決に向けて、小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

参考サイト:

- 国連とは|外務省

- 国際連合憲章|国連広報センター

- 国連憲章テキスト|国連広報センター

- 国連創設70年の歩み|国連広報センター

- 国際連盟と国際連合の違いとは? 経緯や日本との関わりもポイント|中学受験ナビ

- 国連加盟国加盟年順序|国連広報センター

- 国際連合:その憲章と機構|国連広報センター

- 世界と日本のデータを見る(世界の国の数,国連加盟国数,日本の大使館数など)|外務省

- 目的と原則|国連広報センター

- 国連の機構|国連広報センター

- 国連総会|外務省

- 2017年国連経済社会理事会理事国選挙における我が国の当選|外務省

- 総会|国連広報センター

- 平成22年度外務省委託調査 国連総会手続規則の事例調査|平成23年3月財団法人 平和・安全保障研究所(PDF)

- 世界の動きと国連|国連広報センター

- 2030アジェンダ|国連広報センター

- 安全保障理事会|国連広報センター

- 国連安全保障理事会(安保理)とは|外務省

- 事務局|国連広報センター

- 国連平和維持活動(PKO:Peacekeeping Operations)|外務省

- 平和と安全|国際連合(国連) 日本政府代表部

- 平和維持|国連広報センター

- 日本の2022年安保理非常任理事国選挙への立候補|外務省

- 国連の予算|国連広報センター

- 刑事裁判所と特別法廷|国連広報センター

- 2018~2020年国連通常予算分担率・分担金|外務省

- 2018~2020年国連平和維持活動(PKO)予算分担率|外務省

- 国連|外務省

- 任命プロセス|国連広報センター

- 現事務総長|国連広報センター

- アントニオ・グテーレス 第9代国連事務総長(略歴)|国連広報センター

- 世界人権宣言テキスト|国連広報センター

- 2020年の優先課題に関するアントニオ・グテーレス国連事務総長の総会発言(ニューヨーク、2020年1月22日)|国連広報センター

- 潘基文|国連広報センター

- コフィー・アナン|国連広報センター

- コフィ・アナン氏死去、80歳 黒人初の国連事務総長|BBCニュース

- UNIC|国連広報センター

- SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン|国連広報センター

- 国連広報センターについて|国連広報センター

- WHO WKC|国連広報センター

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)WHO公式情報特設ページ|WHO Kobe

- WHOは何をしているの|公益社団法人 日本WHO協会

- 日本とWHO|厚生労働省

- 日本WHO協会からのお知らせ|公益社団法人 日本WHO協会

- UNHCR|国連広報センター

- UNHCRの活動|UNHCR Japan

- UNICEF|国連広報センター

- 国連児童基金(UNICEF)|国連広報センター

- ユニセフの主な活動分野|日本ユニセフ協会

- 「身長5フィートの巨人」、緒方貞子さんが死去 92歳|BBCニュース

- 特別インタビュー 元国連難民高等弁務官・緒方貞子さん|国連UNHCR協会

- 日本人初の国連難民高等弁務官 緒方貞子さん|UNHCR Japan

- 【参考資料】SDGsに関する経緯(PDF)

- 持続可能な開発目標(SDGs)の背景|国連開発計画(UNDP)

- ミレニアム開発目標(MDGs)|日本ユニセフ協会

- MDGsの成果と課題|2015年版 開発協力白書(PDF)

- 国連のここが知りたい(PDF)

- 国連の平和維持 よく寄せられる質問|United Nations(PDF)

- よくある質問集 国連|外務省

- 事務局|国際連合広報センター