女性は理系に弱い?専攻分野のジェンダー・ギャップを解消するためには

現在は先端技術の急速な進展によって社会が激しく変化し、脱炭素化に向けた取り組みが加速するなど、多様な課題が生じています。こうした時代の流れを受けて、理工系人材の重要度がこれまで以上に増しています。

しかし、日本は国際的にみて理工系学生の割合が低いのをご存知でしょうか。しかも、同分野における女性の割合は著しく低水準です。それは、今後、文理横断的なSTEM教育を推進するにあたっての障壁ともなります。

そもそも「女性は理系に不向き」という認識は正しいのでしょうか。専攻分野にみられるジェンダー・ギャップについて、科学的な知見や最新情報を拠り所に、現状と原因、改善に向けた取り組みをみていきましょう。

※この記事は、寄稿記事です。

目次

重要度を増す理工系分野

教育の在り方が大きく変わろうとしています。

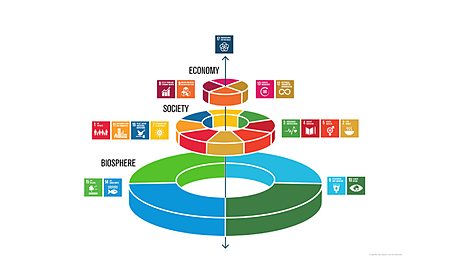

現在はAIやIoT、ビッグデータ、ロボティックスなどの先端技術が急速に高度化し、社会が目まぐるしく変化しています。また、脱炭素化に向けた取り組みが加速するなど、国際社会はSDGsの目標達成のために、さまざまな課題に取り組んでいます。

こうした時代の流れを受けて、政府は日本経済の再生と国際競争力強化のためには、デジタル分野の高度IT人材や、地球温暖化対策としての脱炭素に関する専門人材を拡充することが不可欠だと考えています。*1

これらの分野は今後成長が見込まれる一方、専門人材が不足するとみられ、特にIT系の人材は2030年に最大79万人も不足するという予測があるのです。*2

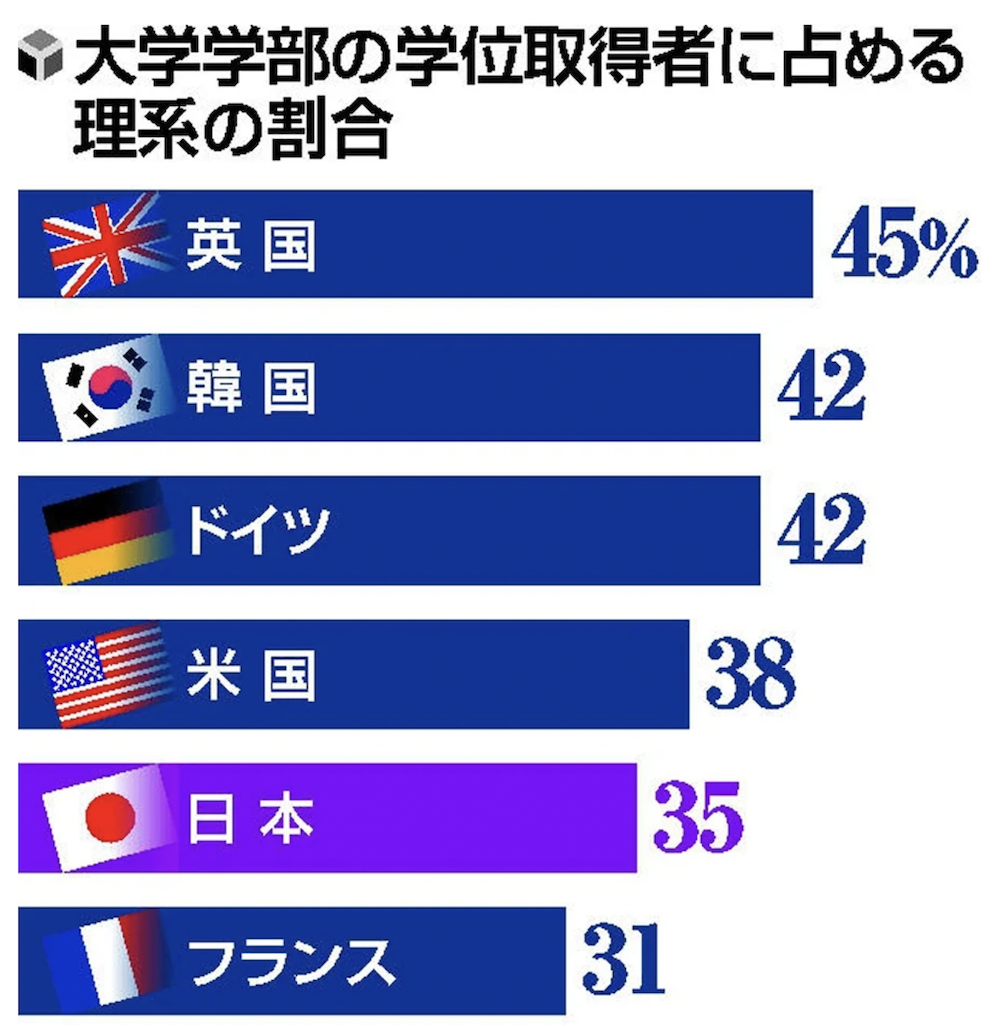

文部科学省の2021年度の統計によると、日本で学士の学位を取得した人のうち、理系が占める割合は35%と、他の主要国に比べて低水準です(図1)。*1

そこで文部科学省は、2022年5月、自然科学分野を専攻する学生を現在の35%から、5年から10年間で50%にまで引き上げる目標を掲げました。*2

そのためには、デジタルや脱炭素分野などに関わる理工系学部の新設や拡充が必要です。同省は、2022年8月、そうした目的で学部再編に取り組む大学を財政支援する方針を固めました。2023年度にも基金を創設し、新たな支援制度を始める考えです。*1

理工系分野におけるジェンダー・ギャップ

このように重要度を増す理工系分野ですが、そこには大きなジェンダー・ギャップが存在します。詳しくみていきましょう。

理工系分野におけるジェンダー・ギャップ

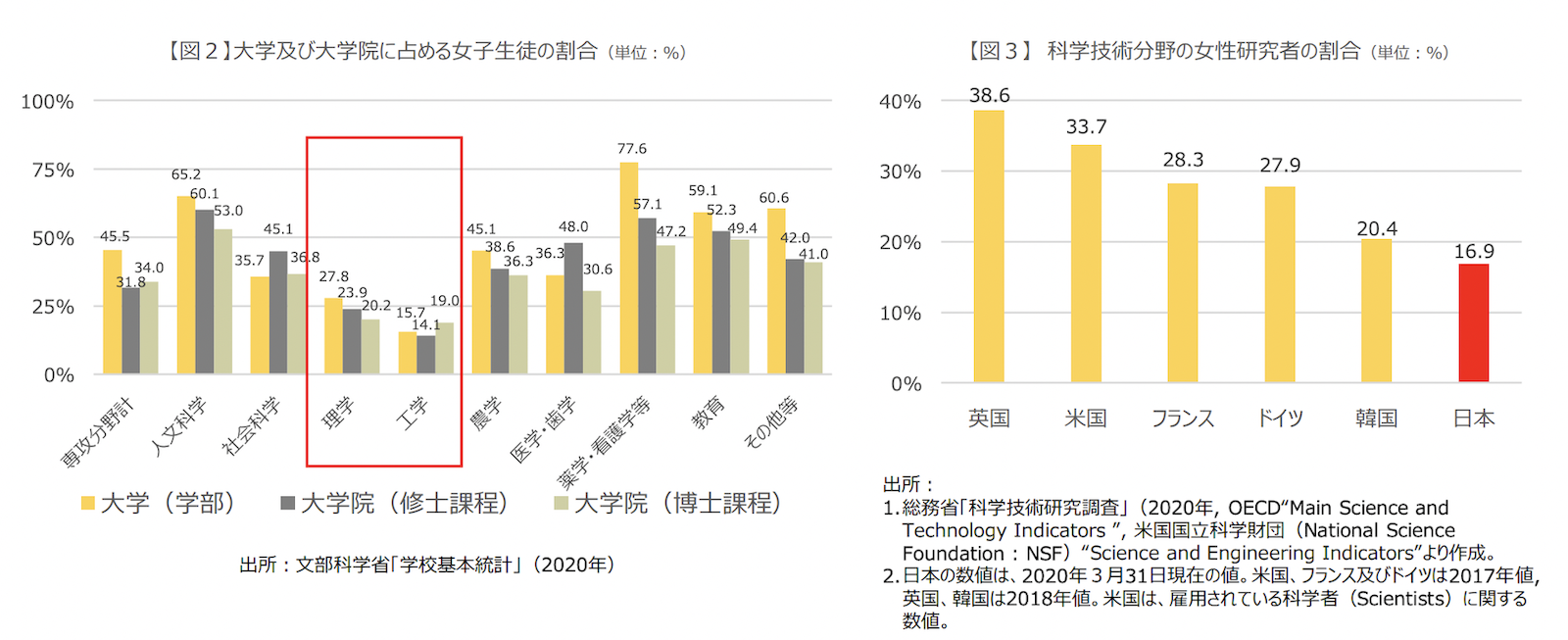

まず、進学率はどうでしょうか(図2)。*3

四年制大学への進学率は1990年代以降、男女ともに少しずつ増加し、2021年には男性58.1%、女性51.7%になりました。ただし、女性は短期大学への進学率が7.2%で、これを合わせると58.9%になり、男性をわずかに上まわります。

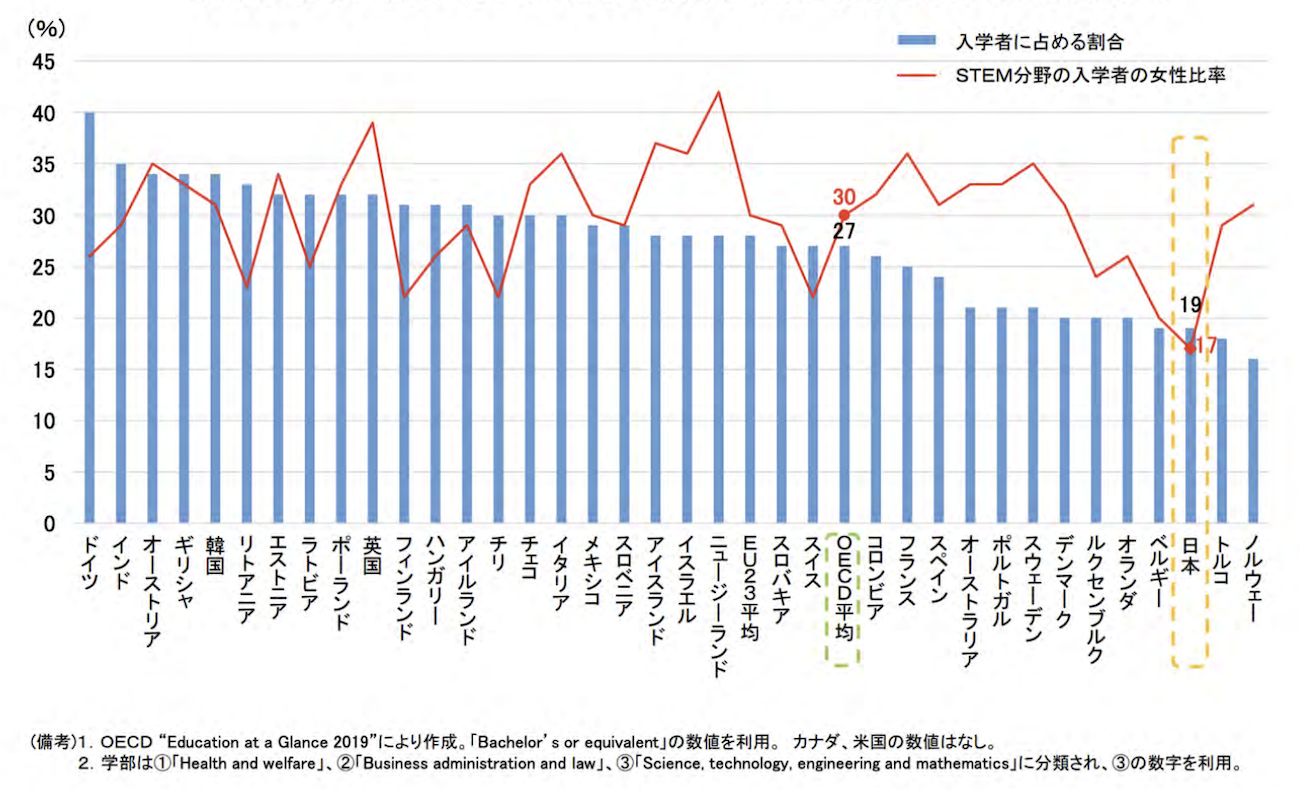

ところが、大学の理工系学部への進学率はOECD平均が27%であるのに対して、日本は17%にとどまっています。*2

さらに、男女格差も顕著で、理工系を専攻する大学学部段階の学生は、男性の28%に対して女性はわずか7%にすぎません。

STEAM教育におけるジェンダー・ギャップ

こうした傾向は、現在文部科学省が推進しようとしているSTEAM教育にもみられます。

STEAM教育は、文系・理系といった枠にとらわれず、様々な情報を活用しながらそれらを統合するような方向性をもちます。その目的は、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結び付けていく資質・能力を育成すること。*4

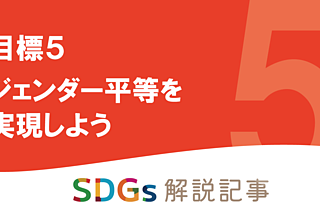

優れた人材を育成するという側面と、現代社会に生きる市民の育成という側面の両面から国際的競争力を高めると考えられています。では、日本ではSTEAM教育がどの程度、浸透しているのでしょうか(図3)。*5

図3をみると、大学でSTEAM分野を専攻する学生の割合は19%、STEAM分野に占める女性比率は17%です。OECD加盟国の平均が、それぞれ27%と30%ですから、ともに国際的にみてかなり低い割合ということになります。

理工系分野から女性を遠ざけているもの

では、どうしてこのようなジェンダー・ギャップが存在するのでしょうか。科学的知見をまじえて考えていきましょう。

「男性脳・女性脳」はあるのか

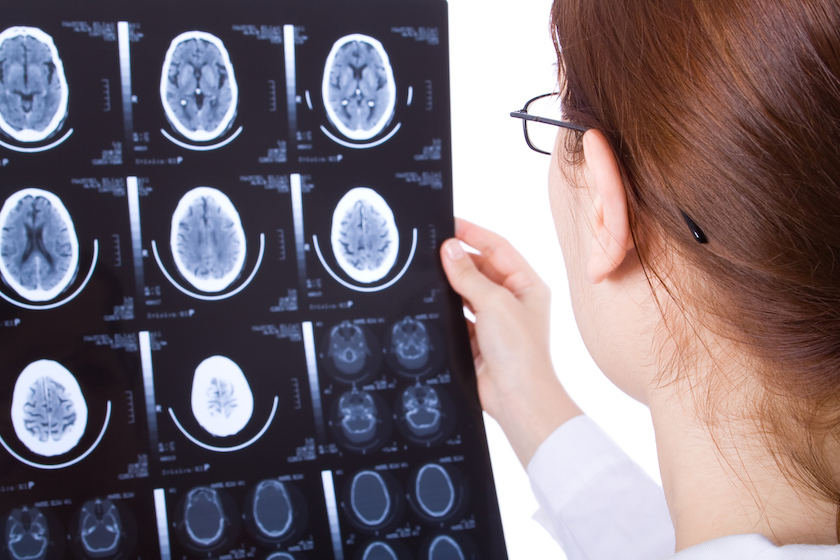

「女性は理系に不向きだ」「女性は理系が弱い」とよく耳にしますが、それは本当でしょうか。ロザリンド・フランクリン医科学大学の脳科学者、リーズ・エリオット博士の研究結果をみていきましょう。*6

MRIの黎明期から、神経科学者は男性と女性の脳の違いを見つけるために絶え間なく研究を続けてきました。博士もこの分野で長い経験を積んできましたが、最近、共同研究者とともに、人間の脳の性差に関する30年にわたる研究を丹念に分析しました。

その結果、脳に性差があるというこれまでの研究は、事実上どれも信頼できないことがわかったというのです。大きさの違いを除けば男女の脳の構造や活動には意味のある違いはなく、これまでよく言われてきた男女間の性格や能力に関する差が、脳の違いによるものだとはいえません。

例えば、ある種の鳥類の場合、オスの脳にはメスの6倍も歌唱制御核が備わっていて、オスだけが求愛のためにさえずります。しかし、今回の徹底的な調査によって、人間の脳にはこれに匹敵するような性差はないということが明らかになりました。

確かに、男性の脳全体の大きさは女性より約11%大きいのですが、それは体の大きさに比例するからです。ただし、心臓、肺、腎臓など他の内臓器官は男性の方が17%から25%大きいのに比べると、脳の大きさの差は実は少ないのです。

また、特定の脳領域が男女間で不釣り合いに大きいということはなく、その差は最大でも約1%にすぎません。

ところが、根強い「迷信」からか、AIを使って脳をスキャンし、その脳が男性のものか女性のものか予測できたという発表がありました。そのアルゴリズムでは、確かに、何も処理をしない場合、コンピューターは80%から90%の精度で男女の脳を見分けることができるのですが、頭の大きさを適切に制御すると、この精度は60%にまで落ちます。このことも、人間の脳には男性と女性を識別する普遍的な特徴がないことを示しています。

では、なぜこれまで男女の脳には差があるといわれてきたのでしょうか。

それは、「出版(発表)バイアス」と呼ばれる問題だと博士は指摘します。性差を発見した小規模な初期の研究は、脳の男女差が発見できなかったという大規模な研究より、発表される頻度が高かったのです。人間の脳は心臓や腎臓、肺のように、性的に単一な器官です。それは、これらの臓器が男女間で移植することができることからも明白だと博士は述べています。

成績ではなく環境が理工系分野から女性を遠ざける

エリオット博士の研究結果を裏付けるデータがあります。OECDの調査によると、15歳時点の日本の女子の数学と科学の点数は、OECDの男子・女子の平均をはるかに上回っています。*7

ところが、一般に高校2年次になると文系・理系の選択が行われ、理系を選択する割合は男子27%に対して女子16%と落ち込んでしまうのです。女子生徒の理数リテラシーには男子生徒と大きな差が見られないのにもかかわらず、です。*2, *4

男女共同参画局は、中学、高校、大学、大学院、就職・・・と進むにつれ、多くの女子が理工系の世界から離れていっている現状には、環境が影響していると指摘しています。*7

「理工系の進路・職業選択は主に男性がするものだ」という固定概念が社会に根強く存在し、女子生徒はその固定概念の存在する環境、つまり授業環境や、教師・保護者からの声かけなどの中で、理数系の教科を敬遠するようになってしまう。そして、それが次第に成績にも男女差が生まれる要因になっているというのです。

このことに合致する研究結果もあります。*8 ジェンダーに関する親のステレオタイプが娘の専攻に与える影響をテーマにした研究です。

この研究では、「女性は男性に比べて数学的能力が低い」という質問に肯定的な回答をした母親に比べて、否定的な回答をした母親の娘は、自然科学専攻の割合が高いという結果が得られました。自然科学の中でも、特に理工系専攻においてその傾向が強かったということです。

このことから、娘が最も身近な女性である母親をロールモデルとして見ることが、娘のジェンダー観に影響を与えている可能性があると考えられます。また、女子生徒にとって、理工系分野で活躍する女性のロールモデルが少ないこと、理工系分野のコミュニティに女性が少ないことも、女性の理数離れを引き起こす要因であるという指摘もあります。*7

女性の理工系分野へのキャリアパスを支援する取り組み

こうした状況を改善するべく、さまざまな取り組みが行われています。最新情報も含め、それらの取り組みをみていきしょう。

女子中高生にフォーカスしたプログラム

前述のように、15歳時点の日本の女子の数学と科学の点数は、OECDの男子・女子の平均をはるかに上回っています。ところが、高校で理系を選択する割合はわずか16%。そこで、女子中高生の理工系進学へのモチベーションを高めるために、さまざまな啓発プログラムが提供されています。

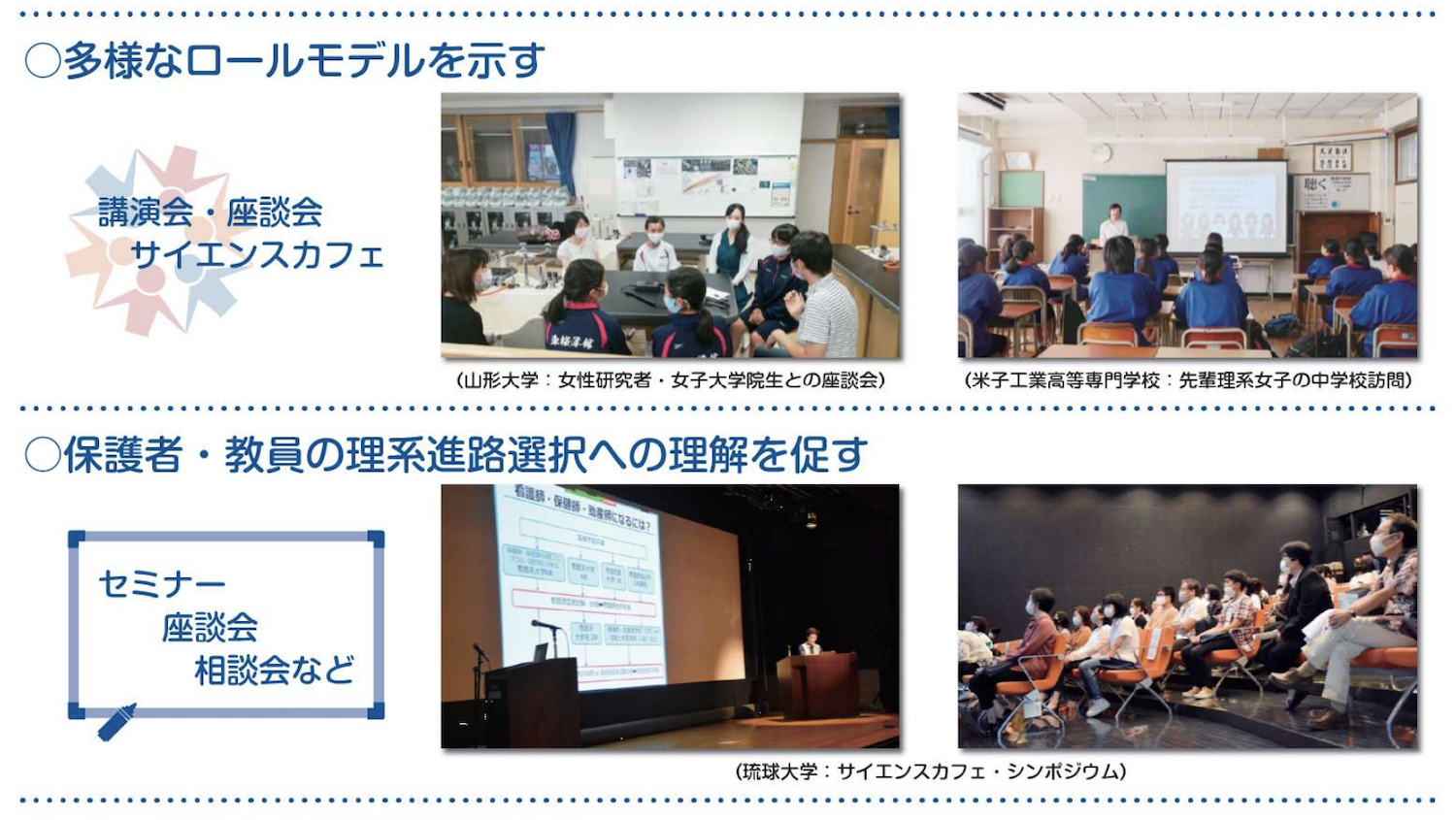

男女共同参画局による「理工チャレンジ(リコチャレ)」や科学技術振興機構による「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」は、生徒自身だけでなく保護者や教員も対象に、職場見学や仕事体験、ロールモデルによる講演、先輩とのネットワーキング形成など、さまざまなプログラムを提供しています(図5)。*9, *10

また、日立財団はWebサイトを設けて、同様の活動を発信しています。*11 中学校の教師向けの啓蒙パンフレットもあります。*7

大学をめぐる動き

文部科学省は2023年度入学の大学入試から、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜枠で、理工系分野に「女子枠」を創設するよう各大学に促しています。*12

名古屋大学工学部は同省の通知に先立ち、2023年度入学の学校推薦型選抜での募集定員の半数を女子に限定しました。*13

女子枠を設けるのは、電気電子情報工学科とエネルギー理工学科で、学校推薦型選抜募集定員をそれぞれ11人から12人、4人から6人に増やし、その半数を女子枠にしました。同大学工学部の女子比率は約10%。大学側は「工学部は男子の領域と思わず、ぜひ女子にも来てほしいというメッセージ。工学分野で優秀な女性が活躍し、日本を活性化させる原動力になってほしい」と呼びかけています。

女子大学に工学部を創設するという動きもあります。奈良女子大学は2022年4月、日本の女子大学で初めて工学部を設立しました。同大学は、このことを「日本の女子教育史上のターニングポイントのひとつ」と捉えています。*14

また、これに続きお茶の水女子大学も、2024年4月に工学部を新設する予定です。*15

おわりに

SDGsを実現するためには、それぞれが自身の力を思う存分発揮し、社会に貢献することが欠かせません。そして、そのためには、「男性は理系」「女性は文系」という先入観を捨て、専攻分野を限定せずに、それぞれのポテンシャルを大きく育む必要があります。

折しも現在日本は「文理分断」から脱却し、文系・理系の枠を超えた教育に向けて舵を取り始めたところです。専攻分野でのジェンダー・ギャップを解消することは、きっとより多くの人々を輝かせ、SDGsが目指す社会の実現に寄与するに違いありません。

今回の記事で紹介したジェンダーギャップや大学での教育は、以下の記事や目標5番の解説記事でも紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

参考サイト・文献

- *1 技術立国復活へ「デジタル」「脱炭素」人材育成…理工系の学部再編を支援する基金創設へ|読売新聞オンライン(2022/08/15 05:00)

- *2 教育未来創造会議「第一次提言」を受けたこれからの大学に関する大臣メッセージについて(周知)|文部科学省高等教育局高等教育企画課(2022年5月24日) pp.3-5, p.7(PDF)

- *3 平成4年度男女共同参画白書 0-2図|内閣府男女共同参画局

- *4 「令和の日本型学校教育」の構築を目指して ~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)|中央教育審議会(2021) pp.56-57, p.12(PDF)

- *5 STEAM:21世紀の教育と人材育成|内閣府 p.17(PDF)

- *6 You don’t have a male or female brain – the more brains scientists study, the weaker the evidence for sex difference|Lise Eliot(Published: April 22, 2021 1.25pm BST)

- *7 男女共同参画の視点を取り込んだ 理数系教科の授業づくり ~中学校を中心として~|内閣府男女共同参画局 p.1, p.6(PDF)

- *8 親の数学のジェンダーステレオタイプと娘の自然科学専攻|井上敦・NIRA 総合研究開発機構(日本科学教育学会第43回年会論文集 2019)p.9, p.12(PDF)

- *9 『理工チャレンジ(リコチャレ)』概要|内閣府男女共同参画局

- *10 女子中高生の理系進路選択支援プログラム|国立研究開発法人 科学技術振興機構(PDF)

- *11 理工系女子応援プロジェクト特別サイト「わたしのあした」|公益財団法人 日立財団

- *12 理工系学部に「女子枠」、文科省が創設促す…名古屋大工学部は学校推薦定員の半数を女子限定|読売新聞オンライン(2022/08/13 17:24)

- *13 名大推薦入試に女子枠創設へ…23年度から工学部の2学科で|読売新聞オンライン(2021/01/08 07:43)

- *14 工学部開設の記念式典開催|奈良女子大学工学部

- *15 令和6年(2024年)4月 共創工学部(仮称)開設に向け設置構想中|お茶の水女子大学