貧困問題を『健康で文化的な最低限度の生活』を通して考える|漫画で学ぶSDGs

「貧困問題」と耳にすると、皆さんは何をイメージされますか。

多くの人が、アフリカなどの国内情勢が安定せず、経済の悪化している発展途上国を思い浮かべるのではないでしょうか。しかし近年、経済や技術が発展し、教育や衛生環境の整っている先進国でも「子供の貧困」が問題になっています。実は、日本もその国のひとつです。

日本に対して貧困のイメージを持つ人は少ないかと思います。また貧困の実態を知らない人もいらっしゃるかもしれません。しかし、貧困問題は、日本でも解決策の必要な問題です。そこで今回は、『健康で文化的な最低限度の生活』という漫画をご紹介しながら、日本と海外の貧困問題について考えていきます。

今回の記事はこんな人にオススメです

- 日本の貧困問題の現状について知りたい

- 世界の貧困問題について学びたい

- 貧困問題に対して個人でできることを知りたい

目次

『健康で文化的な最低限度の生活』で日本の貧困問題を目の当たりにする

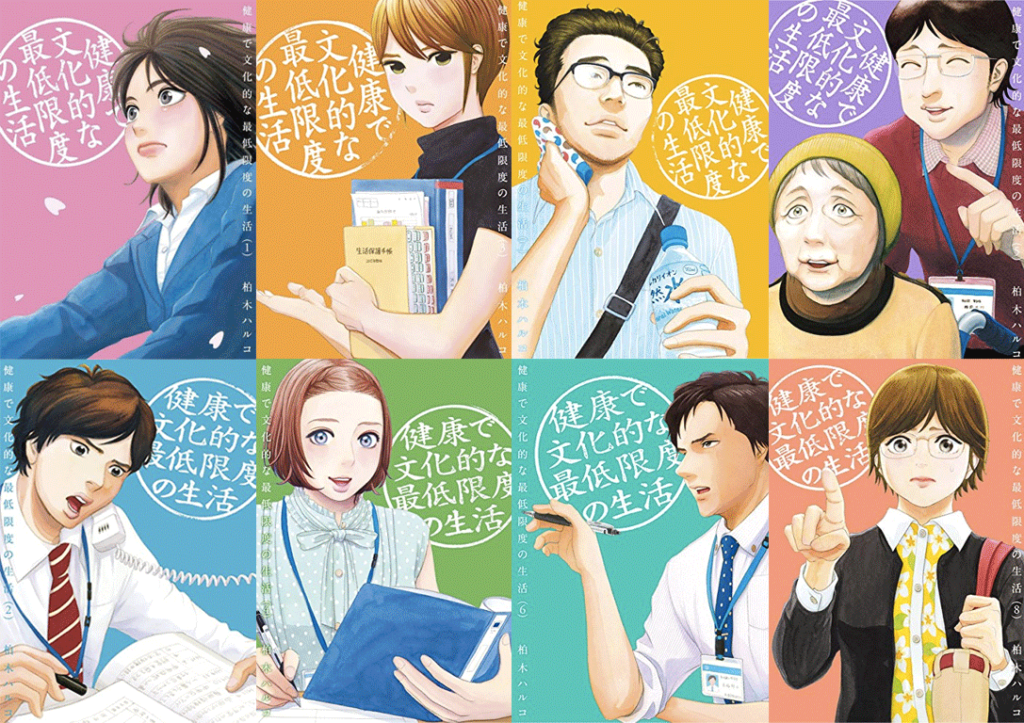

1巻〜8巻(画像引用:健康で文化的な最低限度の生活|Amazon)

『健康で文化的な最低限度の生活』は、「生活保護」がテーマの漫画で、2018年にドラマ化され話題となりました。生活保護に対する世間のイメージはあまり良いものではなく、制度の中身を知らない人が多いのが現状です。

『健康で文化的な最低限度の生活』の主人公 義経(よしつね)えみるは、新卒公務員で東部福祉事務所生活課に配属されます。えみるは生活保護に関わる仕事に就き、生活保護の受給者の支援を行うケースワーカーとして働きます。

生活保護とは、国民の生存権を保障している日本国憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に基づき、経済的に困窮する人に対して国が給付を行う制度です。

えみるは、さまざまな理由で経済的に困窮した人を目の当たりにし、戸惑いや不安を感じますが、同期や上司に支えられながら生活課を訪れる人と向き合っていきます。『健康で文化的な最低限度の生活』は、現場をよく知るケースワーカーが監修しているため、リアリティのある描写が特徴です。そのため、生活保護の実態を知ることができ、生活保護の受給者が希望のある生活を送るためには、何をどう改善する必要があるのか考えさせられます。

作品の中に子供が関係しているお話がいくつかあるため、冒頭で述べた日本を含む先進国で問題視されている「子供の貧困」の深刻さを知り、向き合うことができると思います。

読んだ人の声

スピリッツの「健康で文化的な最低限度の生活」の「子どもの貧困編」。

— 川口創 (@kahajime) July 25, 2018

生活保護については、たぶん、「制度」から見てると、見えないことろが、たくさん、ある気がします。

この漫画、ちゃんと、「人」に光をあてていて、見えにくかったことを引き出そうとしている。

「多次元貧困指数」で知る世界の貧困問題

次は世界の貧困にも目を向けていきます。

皆さんは、多次元貧困指数(MPI)という指標をご存知でしょうか。多次元貧困指数(MPI)とは、国連開発計画が「2010年人間開発報告書」で導入した、社会でさまざまな種類の貧困に苦しめられている人の実態を捉えるための新しい指標です。

MPIは、健康、教育、生活水準の3つの主要な次元において、水や栄養、衛生施設、教育など、所得面だけでなく、人々が複数の側面で同時に経験する貧困を明らかにすることが可能です。2019年の多次元貧困指数(MPI)の推計によると、貧困の中で暮らす約13億人のうち、ほぼ半数が18歳未満の子供だそうです。

貧困には「絶対的貧困」と「相対的貧困」の2つの定義があり、前者は「人間として最低限の生存を維持することが困難な状態」、後者は「その国の文化水準、生活水準と比較して困窮した状態」を指します。

世界の上位富裕層26人と下位半分の総資産が同額

貧困には、世界の189ヶ国が加盟している世界銀行が定めた「国際貧困ライン」が存在します。国際貧困ラインは1日1.9ドルで、これを下回る額で生活をしている人が貧困とみなされ、現在約7億人が対象者となっています。この貧困問題は、絶対的貧困に該当します。

※世界銀行:各国の中央銀行に対し融資を行なう国際連合の専門機関。アメリカのワシントンD.C.が本部。

2019年1月21日に国際NGO「オックスファム・インターナショナル」が、世界の上位富裕層26人の総資産額が、経済的に恵まれない世界人口の下位半分(約38億人)の総資産額とほぼ同じであることを発表しました。

絶対的貧困は、この写真のようにアフリカや紛争地域で暮らす人が、衣服や食事、住居に困っている姿を写真や映像で観たことがある方はイメージしやすいかと思います。特に、絶対的貧困者の暮らしは安全が確保されていないケースが大半です。

所得格差による「子供の貧困問題」

貧困問題は、「SDGs(エスディージーズ)(Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標))」の目標1に挙げられています。

日本を含む先進国に住む人が抱える貧困は、相対的貧困です。日本は先進国の中で上位に入る貧困率の高さで、7人に1人の子供が貧困状態に陥り、その数はおよそ280万人にもなります。貧困率は、平成の30年間で上昇しています。

相対的貧困は、世帯所得がその国の所得の中央値の半分に満たない状態のことを指します。簡単にいうと、平均所得の半分以下で暮らしているということです。それでは、日本で暮らす相対的貧困の方はどれくらいの所得で暮らしていると思いますか? 月額で約10.2万円です。10.2万円で食費・家賃・光熱費・通信費を賄っています。

相対的貧困の家庭は日々の生活で手一杯な状態になりやすいため、相対的貧困から抜け出すことが困難になります。そして子供たちは、家計を支えるためのアルバイトをしなければならないことや、金銭的な理由で大学進学を断念する状況が、教育や就職での格差を生み、貧困の連鎖を断ち切ることが難しい状況が続いてしまうのです。

相対的貧困は絶対的貧困とは逆で、貧困具合が見えづらいと言われています。理由は、貧困状態にある子供でも食事はできていたり、スマートフォンやテレビなどを所持していたりすることがあるからです。

また相対的貧困の家庭は、貧困である自覚がないことが大半です。ただ貧困の自覚があったとしても、周囲の目を気にして支援を求められず、そのため行政の支援が行き届かない状況にあります。

まとめ:貧困問題の解決は一人ひとりの一歩が大切

当たり前のように満足な生活を送る人たちがいる中で、世界には食事が取れない、教育が受けられない、明日も同じように生きられるのかわからない人たちが、毎日を必死に生きています。

SDGsの掲げる17の目標の1つに「貧困をなくそう」があります。

この目標を達成するために、私たちは何ができるのでしょうか。

『健康で文化的な最低限度の生活』のワンシーンに、「子供を大切にできない場所に未来は来ない」という言葉があります。その未来を作る子供たちが、今世界中で貧困に陥っています。

作品では、えみるをはじめとするケースワーカーが親身になって受給者家族と向き合うため、子供たちの明日に希望が持てます。しかし現実世界では、貧困に陥っているすべての子供たちに向き合い、支援を行うことは残念ながら難しいです。

けれど貧困の実態を知ることで、私たち一人ひとりにできることが必ずあります。貧困問題を解決することは容易ではありませんが、一人ひとりの行動の積み重ねで、救える命、支援できる生活があります。

『健康で文化的な最低限度の生活』は、貧困問題を考える入り口になる素晴らしい作品です。今まで貧困問題や生活保護に関わりのなかった人は、『健康で文化的な最低限度の生活』を通して、問題の深刻さを知るきっかけにしてみてはいかがでしょうか?

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

![[最新]SDGsアクションプラン2022|要点と移り変わりを解説の画像](https://sdgs.media/cms/wp-content/uploads/thumb/cms/2020/02/newest_sdgs_actionplan-450x280-c.png)