持続可能な社会の実現に向けて|ダイバーシティが集合知を高める理由

興味深い実験結果がある。日本人とアメリカ人は同じアニメーションや画像を見ても「見ているもの」が違うというのだ。どちらにも見落としがあり完全ではないが、異なる視点が組み合わされば、それぞれの盲点を補い合い、全体像を描き出すことができる。

文化的な多様性ばかりでなく、ジェンダー・ダイバーシティやLGBTQ+も大きな気づきをもたらす。

一方、同質な集団には極めてリスキーな側面がある。

持続可能な社会を支える集合知。それを実りあるものにするには、なぜ認知的多様性が欠かせないのだろうか。同質性が招くリスクとはどのようなものか。好事例をまじえながらみていこう。

※この記事は、寄稿記事です。

目次

人は同じモノをそれぞれの枠組みで捉える

人が世界を認知するときの捉え方は普遍的で、根本的に共通している。誰でも、知覚や注意、記憶のプロセスに大きな違いはなく、みな似通っている―心理学の分野ではそう考えられてきた。*1

ところが、2001年、ある実験がそうした「常識」を覆した。全く同じアニメーションや画像を見た場合でも、身につけている文化によって、その捉え方には明らかに違いがあるという事実を示したのだ。

その実験とは、どのようなものだったのだろうか。

目立つものを注視するアメリカ人・背景に目を向ける日本人

色鮮やかな魚の群れが動く。水中生物、水草、岩場、珊瑚礁が映し出される。その実験で使われたのはそんな短いアニメーション・ビデオだ。*1

被験者は日本人とアメリカ人。アニメを見終わった後で、どんな画面だったのかを自由に話してもらう。

すると、アメリカ人は画面上で一番目立っていた魚について、「3匹の魚が右から左に泳いでいます」と話し始めることが多かった。それに対して、日本人は「水の色は緑で、池のような中を魚が泳いでいます」というように、まず魚が生息している環境や場面の状況を述べた後でその中を動いている魚について述べるという傾向がみられたという。

この実験を行ったのは、ミシガン大学の社会心理学者、リチャード・E・二スベット教授と当時大学院生だった増田貴彦氏(現・アルバータ大学教授)。*2

この結果から、アメリカ人と日本人の視点の違いが明らかになった。*1

アメリカ人は、様々な情報が映し出されている風景の中で、中心的な事象を見極め、そこに注意を向けて、重要とは思えない背景や状況は無視するという見方をしていた。そのため、細かい周辺情報には言及せず、画面の中で最も目立った魚についてコメントする傾向があったと理解することができる。

一方、日本人はさまざまな情報を全体的・包括的に捉えて、中心的な事象だけはなく、その背後にある背景や状況、それぞれの事象の関係にまで注意を向ける見方をしている。それで、大きな魚が目立っていることは感知していても、まずは全体的な情景について話したのだろうと増田氏は分析する。

【独自サービス】知識獲得の先にある自社方針の解説を含む貴社オリジナルの動画教材を制作します!

SDGs/サステナビリティの社内浸透には、従業員に基礎知識と自社方針を理解してもらう必要があります。しかし、既存のパッケージ化された研修・ eラーニング教材では、自社方針を盛り込むことが難しいです。

そこでSDGs media を運営する株式会社Dropでは、自社方針の解説などお客様が従業員に知ってもらいたい情報を教材に盛り込める『社内浸透用のオリジナル動画制作サービス』を取り扱っており「自社方針や取り組み内容など社員に伝えたい情報をわかりやすく動画にしてもらえて、繰り返し毎年利用できることも助かる」などと好評を得ています。

文化の違いは記憶にまで影響を及ぼす

<二スベット氏と増田貴彦氏は、さらにこうした日本人とアメリカ人の「注意のパターン」が記憶にまで影響を及ぼすかどうか確かめるために、次のような実験を行った。*1

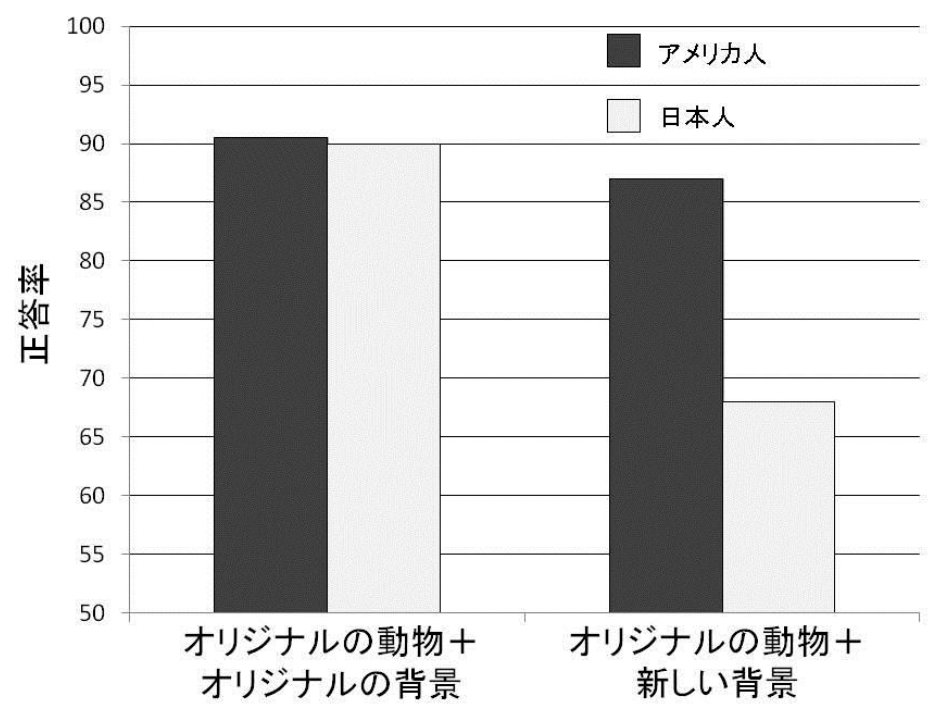

まず、第1段階として、動物の静止画像をいくつか見せて、どれだけ好ましいかを評価してもらう。その後、第2段階として、第1段階で見せたのと同じ動物とそれ以外の動物の画像を見せて、第1段階でその動物を見たかどうか答えてもらう。

その際、第1段階で見せた動物の画像は、元の背景と同じものと新しい背景にしたものとを用意した(図1)。

もし、被験者が動物と背景を別々に記憶していれば、背景が変わっても記憶の成績にそれほどの影響はないはずだ。

一方、動物と背景を組み合わせて記憶している人にとっては、前に見た動物に新しい背景が組み合わされてしまうと、同じ動物だと判断することが難しくなるだろう。

その実験結果は、次の図2のようなものだった。

日本人もアメリカ人も背景が変わると成績が落ちるという点では同じでも、日本人の方が成績の落ち込み率がはるかに大きかったのだ。

その後も二スベット氏と増田貴彦氏はいくつかの実験を行い、その一連の研究によって、ものを見るという基本的な行為にさえ文化的な違いがあるという事実を明らかにした。

もちろん、日本人にもアメリカ人にもさまざまな人がいるが、上述のような文化差があることには直観的に頷けるのではないだろうか。

日本社会では、その場の空気をよめることや、細かいことにまでよく気がつき気配りができることをよしとする。

目立つことにばかりに目を向けるのではなく、その背景や状況、関連する物事の関係性にまで目を向けようとする日本文化の特徴が、そうした価値観を支えているのかもしれない。

【無料資料】SDGs/サステナの社内浸透に役立つ資料&ツールをプレゼント

全社でSDGs/サステナビリティに取り組むには、社内浸透が欠かせません。この社内浸透は担当者が苦労する業務の1つでもあります。

そこで、企業内でSDGs/サステナの社内浸透させる際に役立つ資料&ツールを、SDGs media の読者に無料でプレゼントしています。担当者の方はぜひ、以下のお申し込みフォームからお求めください。

認知的多様性が集合知を高める

上述の実験結果は何を示唆しているのだろうか。

日本人とアメリカ人は異なった枠組みで物事を捉えているのだが、どちらも不完全で、見落としがあり、どちらか一方だけでは全体像を把握することはできない。

しかし、もし日本人とアメリカ人が組んで協力し合えば、どうだろう。補完し合うことによって現実をより正確に把握し、多くの発見があるに違いない。これがより多くの文化だったら、その有用性はさらに高まるだろう。

ただし、冒頭で述べたように、多くの視点が備わり、多くの発見をもたらすのは、文化的な多様性ばかりではない。それを裏付ける事例をみてみよう。

イギリス軍の暗号解読チームは多様性に富んでいた

難解な暗号解読チームのメンバーを選ぶとしたら、どのような人々を選んだらいいだろう。

第二次世界大戦中、イギリスの海軍中佐アラステア・デニストンは、ドイツの暗号を解読するチームを指揮することになった。*3

彼が当初採用したのは、世界有数の数学者たちだった。映画「イミテーション・ゲーム」で知られる、当時27歳のアラン・チューリングもその1人だ。

しかし、あるときデニストン中佐は、気づいた。

もちろん、天才数学者は必要だ。だが、だからといって天才数学者のクローン集団では立ち行かない。複雑で多次元的な暗号を解読するために必要なのは、多様なメンバーから成る集団だ、と。

そこで彼は、当時イギリスの暗号解読拠点となっていたブレッチリー・パークに、さまざまな専門分野の人々を集めた。

ブレッチリー・パーク

ドイツ語学者、比較言語学者、歴史学者、法哲学者…。

その中には、会計事務所に勤める事務員までいた。事務職員として雇ったのではない。彼がクロスワード・パズルの猛者だったからだ。文字列や単語から何らかの関連性を見出す作業であるという点では、暗号もクロスワードパズルも変わらない。どちらも水平思考(既成概念に捉われない考え方)が必要だと考えてのことだった。

多様だったのは、専門性だけではない。

チューリングは同性愛が違法だった当時、同性愛者だった。多くの女性スタッフもいた。民族や信仰など、社会的背景が異なる人々も参加していた。

「エニグマ」の解読にはずみをつけたのは女性だった

当時、イギリスへ物資を運ぶアメリカの輸送船は、ドイツの潜水艦ユーボートに次々と撃沈され、イギリスは劣勢を強いられていた。*4

潜水艦から発信される暗号電報が解読できれば、輸送船はユーボートの攻撃を回避できる。暗号解読はまさに国の存亡をかけた重要な任務だったのだ。

ナチスは軍の通信に「エニグマ」と呼ばれるコーディングマシンを使っていた。*3

電気信号で複数のローターを回して、アルファベットをそれぞれ別の文字に変換する仕組みだった。

エニグマ暗号機

オペレーターがエニグマに文字列を打ち込むと、開いた木箱の上部に暗号化された文字が点灯する。それを別のオペレーターが書き写した後に送信する。

ドイツ軍最高司令部は、敵国には解読不可能だと自信をもっていた。

ドイツ軍のオペレーターは、通信文のヘッダーに、毎回異なる3文字の文字列を入れていた。その3文字が何を意味するのか…。

暗号解読に弾みをつけたのは、女性の暗号解読者だ。

彼女は、エニグマの小さな画面に文字列を打ち込むオペレーターの心理について考えた。そして、「CIL」がドイツの女性名「Cillie」の略称だということに気づいたのだった。

それを発端として、ヘッダーには恋人の名前や罵り言葉の最初の3文字がよく使われていることがわかった。

こうして、彼女はエニグマ解読のカギとなるヘッダーの文字列の解読に成功したのだった。

持続可能な社会の実現にダイバーシティが不可欠な理由

最後に、持続可能な社会の実現になぜダイバーシティが必要なのか考えてみたい。

エニグマ解読チームが、もし同じような背景をもつ頭脳明晰なメンバーだけだったら、どうだったろう。データの解析能力に優れた、優秀な数学者だけだったら?*3

そのように画一的で同質なメンバーだったら、彼女のように、エニグマのオペレーターの人間的な側面を探ろうという発想がもてただろうか。

複雑な問題を解決するには、重層的な視点が大きなヒントを見出す。

エニグマ解読チームのスカウトは、自分たちに盲点はないかよくよく確認し、想像力を最大限に働かせて、多様な人々を集め、高い集合知を得たのだ。

一方、同じ組織やチームで長く働く人々は、同じ教育を受け、似通った経験をする。そのため、同じ発想をし、同じ仮説を立て、同じバイアスの影響を受けやすいという傾向がある。*5

似たような捉え方、考え方をする人々の集団は、盲点も共通しがちで、その傾向を強化し合ってしまう。まるで鏡に映したように同調し合う「ミラーリング」と呼ばれる問題だ。*3

人は同じような考え方をする仲間といると安心する。そうした状況では、周りの同意を受けるため、不適切な判断や間違った判断にも自信を持つようになってしまい、異なる視点を見失ってしまう。

SDGsが掲げる「誰一人取り残さない」という宣言は、本来的には何か特定の目的や利益のためにそうするのではない。

すべての人が人として尊重され、安心安全にこの地球上で暮らし続けることを目指している。

しかし、その目標を達成するためには、私たちが現在抱えている多くの課題を解決しなければならない。貧困や紛争、気候変動、感染症…、それらの課題解決のためには、集合知が不可欠だ。

もし、認知的多様性が確保できれば、その集団は1人ひとりの知の総和以上の集合知が発揮でき、さまざまな課題解決に役立てることができるだろう。

ダイバーシティは持続可能な社会の実現に不可欠な要素なのである。

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

参考サイト・文献:

- *1 文化と認知研究の新展開:東アジア文化圏の包括的認知傾向と北米文化圏の分析的認知傾向|アルバータ大学心理学部 増田貴彦 p.8, pp.6-7, p.32, p.9,(PDF)

- *2 この人を訪ねて アルバータ大学心理学部 教授 増田貴彦 氏|心理学ワールド91号|公益社団法人 日本心理学会

- *3 多様性の科学|マシュー・サイド著 株式会社トラネット訳|ディスカヴァー・トゥエンティワン p.92-93, p.90, p.94, p.91, p.93, p.96, p.34

- *4 エニグマ暗号解読で母国イギリスを救った悲劇の天才 ―映画イミテーションゲームの主人公 アラン・チューリングの業績―|辻井 重男/中央大学研究開発機構 機構教授|読売オンライン CHUO ONLINE

- *5 賢い人がなぜ決断を誤るのか?|オリヴィエ・シボニー著 中野香保子訳|日経BP p.236