サステナビリティ情報開示に「できないこと」を書く理由と効果

企業がサステナビリティ(SDGs・ESGなど)に取り組む一環として年次のサステナビリティ報告書・統合報告書などを発行しています。これらの報告書を読むと、その企業が直面する環境・社会に対してどのような対応を取っているのかがわかります。

企業がこういった情報を出すことはサステナビリティ情報開示と呼ばれ、国際的な情報開示の基準・フレームワークがいくつか存在します。その他にも自社が取り組むサステナビリティ関連の情報を、自社の社員向けに社内報や社長の言葉などで発信している企業も多いでしょう。

今回の記事では、SDGs media を運営する株式会社DropがこれまでのSDGs研修やコンサルティングで得た知見をもとに、サステナビリティ情報開示で「できないこと」を書くべき理由とそれによって得られる効果を解説します。

※本記事では、各種サステナビリティ関連の報告書と社内向けのサステナビリティ関連の情報発信を含めて企業のサステナビリティ情報開示と表現します。

今回の記事は以下のような人にオススメです

- すでにサステナビリティ情報開示を行っている企業の担当者

- サステナビリティ情報開示の実施を検討している企業の担当者

- SDGs/サステナビリティの担当者

目次

企業がサステナビリティ情報開示を行う2つの目的

記事の本題であるサステナビリティ情報開示の内容に触れる前に、サステナビリティ・SDGsに取り組む企業が情報発信をする主な目的を2つ見ていきましょう。これらの目的を達成するために、できないことを書くべき理由についてこのあと解説していきます。

ステークホルダーに取り組みをアピールする

企業にとってのステークホルダーは、取引先・お客様・銀行(金融機関)・自社の社員・地域社会などさまざまです。

ここ数年のサステナビリティ・SDGsへの意識や要請が強まったことで、以下のような何かを選ぶ際に、その企業がサステナビリティ・SDGsにどれくらい取り組んでいるのかが選定基準として重視されるようになってきています。

- 取引先や協業相手

- 商品やサービス

- 融資や投資先

- 転職や就職先

このような変化から、企業価値やブランドイメージを高めることを狙ってサステナビリティ・SDGsへの取り組みに力を入れる企業が増加しています。

しかし、いくらサステナビリティ・SDGsに貢献する取り組みをしていても、その結果や状況などを世の中に開示しないと、ステークホルダーからは認知してもらえません。

そのため、企業はステークホルダーに対して自社のサステナビリティ・SDGsへの取り組みを知ってもらうために、Webサイト・各種レポート・広告・SNSなどを使って情報発信をしています。この目的は特に社外に向けた発信に関係します。

【無料資料】SDGs/サステナの社内浸透に役立つ資料&ツールをプレゼント

全社でSDGs/サステナビリティに取り組むには、社内浸透が欠かせません。この社内浸透は担当者が苦労する業務の1つでもあります。

そこで、企業内でSDGs/サステナの社内浸透させる際に役立つ資料&ツールを、SDGs media の読者に無料でプレゼントしています。担当者の方はぜひ、以下のお申し込みフォームからお求めください。

社員の理解とエンゲージメントを深める

社内向けのサステナビリティ情報開示の目的にされるのは、社員のサステナビリティ・SDGsへの理解と自社へのエンゲージメントを深めることです。

自社のサステナビリティ・SDGsにおける優先課題や目標をクリアするためには、専任部署や担当者だけではなく社員一人ひとりの協力が不可欠です。協力を得るためには、関連する知識や自社の方針・目標を社員に知ってもらう機会を定期的に作り、自分ごとだと捉えてもらう必要があります。

そこで有効なのが社内向けのサステナビリティ情報開示です。社長からの全社メッセージや社内報・社内イントラでの情報発信などによって、社員の理解度を高めて取り組みを推奨・支援します。

特にサステナビリティやSDGsに関心が高く貢献したいと考える社員にとって、自社がそれらに積極的かつ的確に取り組んでいるとエンゲージメントが高まり、仕事への誇りや自信、働きがいを感じてもらえます。その結果、生産性向上や離職率の低下などの効果も見込めます。

このように、社内向けのサステナビリティ情報開示は、自社の目標を達成に近づくことや社員の働く姿勢や結果に好影響を与えることを目的にできます。

サステナビリティ情報開示の目的達成には共感が欠かせない

企業がサステナビリティ情報開示をする2つの目的を達成するために欠かせないことがあります。それが、発信した内容に対して共感を得ることです。

そもそも、サステナビリティ・SDGsの取り組みには一社単独ではなく、他の企業・NPO・自治体・教育機関などとの協業・協力が不可欠です。サステナビリティ・SDGsが対象としている壮大な社会課題の解決を目指すには、多種多様な強みを持つ団体・個人が集まって幅広く施策を実行する必要があります。

そこで重要なのが共感です。自社のサステナビリティ・SDGsに関する取り組みの目指すゴールが、共感されそして支持を集めなければ他者との協力関係を作ることは難しいでしょう。

いくら発信の強化として情報を出す頻度を上げたとしても、ステークホルダーや社員から共感が得られないとサステナビリティ・SDGsの取り組みで十分な成果は得られません。

そのため発信によって、「同じ課題に取り組んでいきたい!」と共感してもらえることが大切なのです。

【独自サービス】知識獲得の先にある自社方針の解説を含む貴社オリジナルの動画教材を制作します!

SDGs/サステナビリティの社内浸透には、従業員に基礎知識と自社方針を理解してもらう必要があります。しかし、既存のパッケージ化された研修・ eラーニング教材では、自社方針を盛り込むことが難しいです。

そこでSDGs media を運営する株式会社Dropでは、自社方針の解説などお客様が従業員に知ってもらいたい情報を教材に盛り込める『社内浸透用のオリジナル動画制作サービス』を取り扱っており「自社方針や取り組み内容など社員に伝えたい情報をわかりやすく動画にしてもらえて、繰り返し毎年利用できることも助かる」などと好評を得ています。

共感を得るために自社ができないことを発信する3つの理由

サステナビリティ情報開示では、その情報を見た人から共感してもらうことが大切だということはわかってもらえたと思います。そこで、その共感を得るためにSDGs media を運営する株式会社Dropがオススメしていることが「自社ができないことを書くこと」です。

多くの企業では、自社が取り組んで成果につながったことだけが発信されています。ただし、これだけでは「あの(規模・イメージの)企業だから取り組みがうまくいっている。自社では難しい。」と捉えられてしまいがちなので、サステナビリティ情報開示の2つの目的を達成することは難しいです。

とはいえ、できないことやうまくいっていないことを発信することで、自社に対してマイナスイメージを持たれてしまうと考えるかもしれません。実はそんなことはありません。

次の3つの理由からサステナビリティ情報開示には自社のできないことを盛り込むことをオススメします。

取り組みの本気度が伝わる

できなかったことを発信することで、自社の取り組みへの本気度が伝わります。その取り組みを始めたきっかけや、どのように取り組みを進めてどんなことができなかったのかを発信することで、本気で取り組んだ姿勢を知ってもらえる機会になります。

サステナビリティ・SDGsへの取り組みは、推進を宣言していても実態が伴わない企業も多いです。そんな中で、望む結果は得られなかったものの取り組んだことを発信して、次への課題が見つけられれば決して失敗ではありません。

これまで挑戦したことがなかった分野での取り組みが求められることが多いサステナビリティ・SDGsの分野では、思うような結果が簡単に出ないこともあります。本気で取り組んだ以上は結果が出なくともそのことを発信することで、その姿勢が共感を呼ぶ可能性があることを知っておきましょう。

協働を検討してもらいやすい

取り組んで成果を出したいが実際はできなかったことを発信すれば、自社の目標達成の障壁になっている課題が伝わりやすくなります。

その課題に対する知識やソリューションを持つ企業が、自社のサステナビリティ情報開示を見てくれれば協働する機会になると考えてもらえるかもしれません。言い換えれば外部の企業から見ると自社のニーズを把握してもらいやすいのです。

これによって、協働を提案するハードルが下がることになります。その結果、自社の足りない部分を補える企業から、協業を検討してもらいやすくなります。

社員からポジティブな印象を持たれる

サステナビリティ情報開示にできないことを書くことで、ポジティブな印象を持たれやすくなり、それが社員の自発的な取り組みやエンゲージメントの強化などにつながる可能性があります。

反応の良い綺麗事や一部のうまくいった取り組みだけを発信して、それ以外の頓挫・失敗した取り組みを発信せずに隠していると、内情を知っている社員からは不信感を持たれてしまうかもしれません。しかし、できないことを発信することでその不信感を生み出すことなく、さらに発信内容から自社の課題を知ってもらえれば、その課題に挑戦しようと考える社員が現れることが考えられます。

また、昨今ではサステナビリティ・SDGsへの取り組み状況や姿勢が、転職の決め手になることもあります。取引先から聞いた話では、サステナビリティ・SDGsへの取り組みに良い印象を持った転職者が入社したものの、見聞きしていた発信内容と入社後に知った内情とにギャップがあったことから、早々に退社されてしまったことがあったそうです。

この事例から、サステナビリティ情報開示の内容によっては、自社へのエンゲージメントが下がってしまい転職を考える社員が出てくることも予想できます。

このようにできないことを発信することは、イメージの悪化に繋がると思われがちですが、一概にはそうだと言えません。

効果的でないサステナビリティ情報開示の2つの特徴

最後にこれまで多くのサステナビリティ情報開示を見てきた経験から、効果的でないサステナビリティ情報開示の特徴を2つ紹介します。もしあなたの企業がこれに該当するようであれば、早急に改善することをオススメします。

他社と比較して違いがわからない

以前、とある業界の企業向け研修で、その企業が属する業界大手5社が発信しているマテリアリティを、企業名がわからないように並べてみたことがあります。その情報だけでどの企業のマテリアリティなのか当てられた研修参加者は、誰もいませんでした。なぜならどの企業も似通ったマテリアリティを設定していたからです。

つまりこのマテリアリティにはその企業らしさがなかったのです。そのようなサステナビリティ情報開示では、前半に紹介したサステナビリティ情報開示の目的を達成することは難しいです。

効果的なサステナビリティ情報開示のポイントは、繰り返しになりますができなかったことを発信することです。これらの業界大手企業のマテリアリティが同じであっても、発信内容に今年度ではできなかったことやその原因、次年度への計画などが発信に含まれていれば、その企業らしさは出すことができます。

綺麗事ばかり並べて実態が伴っていない

サステナビリティ情報開示で綺麗事だけを発信すれば、その企業の取り組みはうまくいっているように見えるでしょう。しかしそれが取り組み全体に対してほんの一部の成功を取り上げただけだったり、サステナビリティ・SDGsへのコミットを宣言していても取り組みが行われていなかったりすると、発信内容に実態が伴わない状態に陥ります。

このような状態にあるとSDGsウォッシュだと認識されるリスクが生じます。SDGsウォッシュだと判断されてしまうと、ステークホルダーとの協働や社員のエンゲージメントを深めるような機会にはなりません。

まとめ

社内外に向けたさまざまなサステナビリティ情報開示は、サステナビリティ・SDGsへの取り組みの一環として行われています。しかし、多くの企業の情報開示を見てきた経験から、効果的だと感じるサステナビリティ情報開示はまだ少ないです。

前例がなければ「できなかったことを発信する」ことは、ネガティブに捉えられてしまうかもしれません。しかし、記事で紹介したできなかったことを発信する3つの理由や効果的でないサステナビリティ情報開示の2つの特徴を参考に、自社のサステナビリティ情報開示が十分な効果を見込めるものなのかぜひ見直してみてください。これからサステナビリティ情報開示を行う企業であれば、ここで紹介した内容を参考にしてもらえると効果が得られやすいためオススメです。

SDGs media ではサステナビリティ情報開示の一種であるSDGsレポートとSDGs宣言に関する資料を無料で提供していますので、この機会にぜひお問い合わせください。

▶SDGsの社外開示がわかる資料2「SDGsレポートって何?」の請求ページはこちら

▶SDGsの社外開示がわかる資料1「SDGs宣言って何?」

また、SDGsレポートとSDGs宣言が、それぞれがどういったものなのか解説する記事も用意しているので、気になる方は以下からご覧ください。

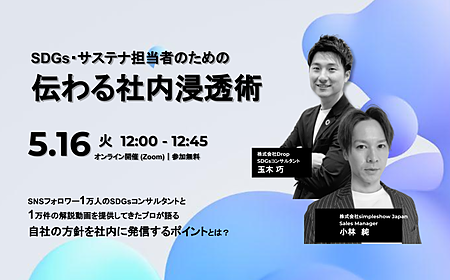

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |