SDGs目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう を解説|世界と日本の課題

SDGsの認知度は年々高まっており、2022年電通の調査では認知率が8割を超えています。SDGsの17種類の目標それぞれの内容を知って、自身で貢献したり会社や学校で取り組みを検討したりと具体的な行動を取る機会もあるでしょう。

SDGs目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」は、企業がもっとも取り組む必要がある課題の1つです。今回の記事では、SDGs目標9の内容解説や国内外の課題・関連キーワードを紹介します。

今回の記事はこんな人にオススメの内容です

- SDGs目標9の内容を詳しく知りたい

- 自社事業の取り組みと目標9の関係性を考えたい

- 授業やプロジェクトで目標9について解説・発表する予定がある

- 目標9の内容を子どもにわかりやすく説明したい

目次

目標9の概要

SDGsの17目標にはターゲットが設定されており、合計169個あります。抽象的に表現されている各目標を理解するには、ターゲットで示される具体的な課題・方法を読み解く必要があります。

目標9はインフラの整備や技術開発に関する内容が盛り込まれています。掲げられたターゲットは8個。開発途上国の企業による金融サービスやバリューチェーン・市場へのアクセス拡大・インターネットの普及など、誰もが参画できる持続可能な産業化を促進し、強靭(レジリエント)なインフラの構築やイノベーションの推進を目指しています。

目標9のターゲット一覧

以下の表でSDGs目標9のターゲット一覧を紹介しています。各ターゲットを読むとどんなゴール・課題が目標9に含まれるのかイメージがわくでしょう。

企業・個人でSDGsの達成に貢献する取り組みを始めるには、このターゲットから考えていくことがオススメです。そのうえで、SDGs media では、アクションを考える参考になる無料の資料『【17目標別】企業のSDGsアクションリスト|345種類の施策から自社の取り組みを探そう』を提供しています。取り組みを考える際はぜひご活用ください。

| 9.1 | すべての人々に安価で公平なアクセスに重点を置いた経済発展と人間の福祉を支援するために、地域・越境インフラを含む質の高い、信頼でき、持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラを開発する。 |

|---|---|

| 9.2 | 包摂的かつ持続可能な産業化を促進し、2030年までに各国の状況に応じて雇用及びGDP に占める産業セクターの割合を大幅に増加させる。後発開発途上国については同割合を倍増させる。 |

| 9.3 | 特に開発途上国における小規模の製造業その他の企業の、安価な資金貸付などの金融サービスやバリューチェーン及び市場への統合へのアクセスを拡大する。 |

| 9.4 | 2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。すべての国々は各国の能力に応じた取組を行う。 |

| 9.5 | 2030年までにイノベーションを促進させることや100万人当たりの研究開発従事者数を大幅に増加させ、また官民研究開発の支出を拡大させるなど、開発途上国をはじめとするすべての国々の産業セクターにおける科学研究を促進し、技術能力を向上させる。 |

| 9.a | アフリカ諸国、後発開発途上国、内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国への金融・テクノロジー・技術の支援強化を通じて、開発途上国における持続可能かつ強靱(レジリエント)なインフラ開発を促進する。 |

| 9.b | 産業の多様化や商品への付加価値創造などに資する政策環境の確保などを通じて、開発途上国の国内における技術開発、研究及びイノベーションを支援する。 |

| 9.c | 後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。 |

社会インフラの構築と強化とは

インフラ(インフラストラクチャーの略)とは、私たちの生活を支える基盤であり、産業や福祉の発展に必要な公共施設を指します。例えば、道路・鉄道・ダム・上下水道・インターネット接続など、産業基盤の社会資本や、学校・病院・公園・福祉施設など生活関連施設だけでなく、公共的な機能を持つサービスも含まれるようになっています。インフラ整備が不十分であれば、社会サービスへのアクセスが妨げられ、地域格差の拡大や社会の不安定を引き起こす要因になります。

途上国の社会インフラ状況と道路整備が秘める可能性

先程述べたように、国の発展や経済活動を支えるには基盤となるインフラが不可欠です。しかし、2040年までのインフラ需要ギャップは約15兆ドルと推計されており、依然として開発途上国には膨大な需要があります。

JICAの調査(2018)によると、開発途上国では上下水道のような社会インフラに比べて、電力や運輸などの経済インフラに、相対的に大きなギャップが存在しています。これらの膨大なギャップを埋めるために、多くのインフラをただ整備するだけでは、持続性や強靭性が実現できません。

インフラの整備の際は、透明性や開放性・ライフサイクル全体(資源採取から原料調達・製品生産・流通・消費・廃棄・リサイクルまで)でみた経済性・債務持続可能性(中長期的に実行できる債務返済計画)などを考慮していくことが、途上国の成長促進に重要です。

途上国での社会インフラ不足の現状と発生する問題

先述のとおり、世界でインフラの需要に依然として膨大なギャップがあるとわかりました。ここでは、インフラの不足により、どのような問題が発生しているかを紹介します。

低所得な新興国や開発途上国では、経済成長や都市化などに伴い、インフラの需要が拡大しています。2016年世界銀行の調査でも、電力や運輸などのインフラに2014年から2020年の間に3,200億ドルの投資が必要だと示しています(2016年時点)。

インフラには継続的な補修が必要なため、多額の投資が必要で、世界的に大きな市場だと言えます。

また地域別では、中国以外の途上国で需要に対する投資額が不足すると予測されています。とりわけインドを含む南アジアでは2,410億ドル、中南米でも1,000億ドルのギャップが生じると予測されました。

経済産業省は、これらの需要に対するギャップを埋めるため、以下のような方法を示しています。

- 各国のODA(政府が開発途上国に行う資金や技術の協力)や国際金融機関による資金供給

- 途上国が財源確保して公共投資を増やす

- 民間資金の活用を拡大させる

その他にも、同省はインフラが不十分な途上国で停電が起こると、高所得国と比べて大きな損失に繋がると公表しています。このようにインフラの未整備が、企業の事業活動にも悪い影響を与えていることがわかります。

道路整備で生まれる正のインパクト例

冬場の大雪や、大雨による冠水で道路が使えないなどのニュースも珍しくないかもしれません。季節や天候に左右されず利用できる道路・鉄道が整備されると、より多くの人が移動できるようになり、経済発展や福祉の支援に繋がります。

このようなインフラが整備されれば、年間を通じて交通の円滑化が期待できたり、安全が保たれたり、観光産業への効果が期待できたりなど、さまざまな問題解決にも繋がります。

災害に耐えられるインフラの強化

レジリエンス(強靭)なインフラが必要な理由

レジリエンスとは、外からのリスクや衝撃などに対処する能力であり、「回復力」や「復元力」などを意味します。目標9は、強靭(レジリエント)なインフラの構築を目指しており、地震や津波など自然災害が起こった際に、乗り越える力を持つ防災レジリエンスや災害対応力が求められています。

日本は地震大国と言われています。内閣府の発表によると、世界のマグニチュード6.0以上の地震の約2割が日本で起こっています。北海道から九州にかけて約2,000以上もの活断層があり、近い将来大きな地震を起こす可能性が高い活断層が複数指摘されています。

東京が10年ぶりに見直した首都直下地震の被害想定によると、マグニチュード7.3で「都心南部直下地震」が起こった場合、以下が想定されています。

- 建物の全壊:約8万2,200棟

- 火災により消失:約11万2,200棟

- 死亡者:約6,150人

- けが人:約9万3,400人

建物の耐震化が進んだことや、木造住宅が密集する地域が半減したことにより、前回の想定より死者は約3割減少、全壊の建物は3万4,000棟少なくなっています。

とはいえ、今回の「災害シナリオ」では、地震直後に広範囲で停電が起こったり、23区の3割で断水が起こったりすることを想定しています。また、電話やインターネットなどの通信も大きな被害を受けると想定されており、電話がつながりにくかったり、メール・メッセージのやり取りに時間がかかったりするなどが考えられます。

交通インフラでは在来線や私鉄が、地震の1週間後でも運行停止したままだと予測されます。そのため、出勤や帰宅・救助活動・被災地支援に影響があり、被害の程度によっては復旧に時間がかかる可能性が高いです。

地震は自然現象であり、人間の力で阻止できません。しかし地震の影響が考えられる場面で、防災レジリエンスを高めることは可能です。

加えて同シナリオのなかでは、都内のすべての住宅が現在の基準に沿った耐震化をした場合、死者や建物被害が今回の想定から約4割減らせると推計値を出しています。また、今後耐震化や出火抑制などの対策を進めた場合、21兆5,600億円と推計された経済被害(建物やインフラなどのみ)も、4分3程に減少できるとしています。

近年国内で起きている台風・地震の被害例

ここでは、実際に起きた災害の被害状況や防災レジリエンスの具体的な例を3つご紹介します。

まず、2011年3月11日に起きた東日本大震災では、東北道は震災から13日後に復旧し、常磐道は21日後に全線が一般開放されました。

震災直後には最大466万戸が停電しましたが、震災から8日後には約94%(復旧作業に着手可能な地域を含む)が解消しました。その後すべての停電が復旧したのは、震災から約3カ月後でした。

次に、2018年9月4日に近畿地方を通過した台風21号は、約225万戸に及ぶ大規模な停電をもたらしました。自然災害による停電では、阪神大震災による約260万戸の停電に次ぐ被害の規模でした。

この台風による被害が広範囲だったため、復旧に時間を要し、全面普及までに16日間かかりました。

最後に、最大震度7を記録した北海道地震(2018年9月に発生)では、地震から約11時間は295万戸で停電が生じ、全道の5割が停電解消となったのは約30時間後でした。北海道電力は約64時間後に復旧宣言を行いましたが、停電が完全に解消したのは発生から約1カ月後でした。

停電すると、スマホの使用(情報共有・収集・マップ機能など)が使えなくなったり、空調設備が止まることで熱中症や低体温を引き起こしたりすることもあります。

また、道路が使えなくなると人の移動が困難になり、必要な支援物資も届けられなくなります。このように、大きな地震や台風はさまざまな問題を引き起こし、復旧には一定の時間を要します。

そのため、学校や企業はモバイルバッテリーや防寒グッズを準備したり、避難場所の確認を行ったりするなどの防災訓練を行い、災害に備えることが大切だと言えるでしょう。

複数人で災害について話し合ったり、準備する機会を設けたりすることでも、一人ひとりが災害時に落ち着いて行動できるよう備えられます。

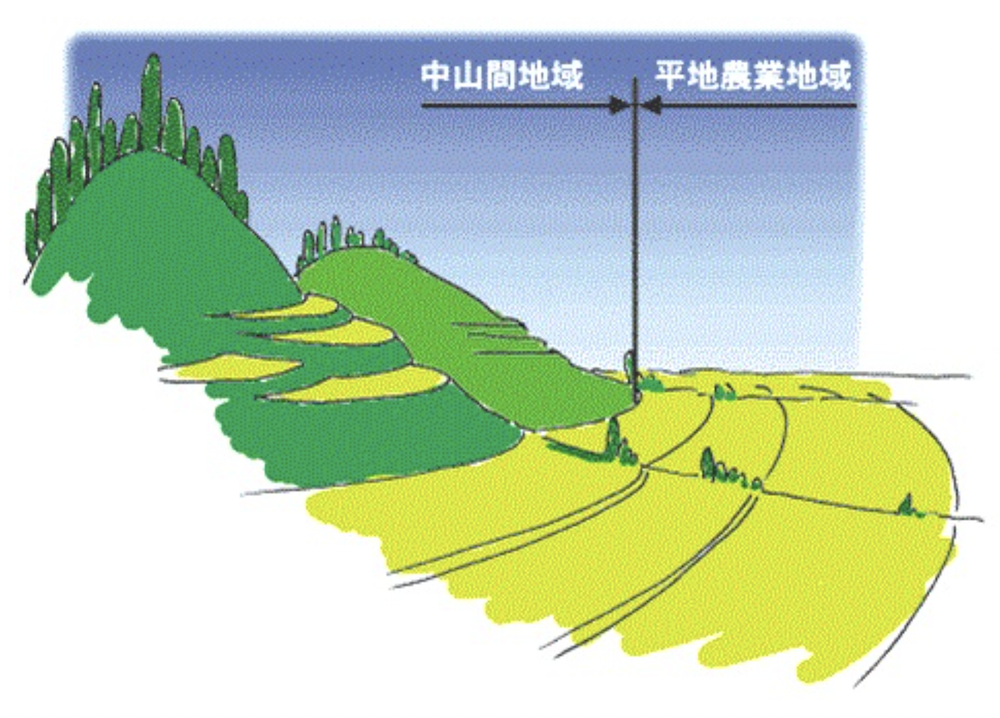

中山間地域でのインフラ整備の必要性

中山間地域とは、中間農業地域と山間農業地域を合わせた地域のことで、日本の総土地面積の約7割を占めています。この地域は、山間地や周辺の地域・その他の地理的条件が悪く、農業をするのに不利な特徴があります。

画像引用:中山間地域|農林水産省

中山間地域での農業は、全国の耕地面積や総農家数の約40%を占め、日本の農業で重要な役割を果たしています。また、中山間地域の農業・農村は、土砂崩れの防止や生物多様性の保全・水資源の貯蓄など、さまざまな恵みを持っています。それらを「農業・農村の有する多面的機能」と呼びます。農林水産省は食料自給率の向上や、農業・農村が持つ多面的機能の維持・発揮のため、交付金の施策を行っています。

一方で、中山間地域には以下のような課題も挙げられています。

- 農地の生産性

- 物流の効率性

- 人口減少

- 高齢化

- 病院や診療所などの生活サービスの統廃合・撤退

- 交通手段の確保

- デジタル人材の不足 など

これら課題を解決するために、スマート農業やイノベーションなどデジタルが活用されており、関係府省庁が連携して、地域の実情に合わせた施策を行うことが求められています。

産業発展と環境・インターネットの関係

環境配慮と産業発展の両立は不可欠

産業発展により、私たちは便利で豊かな生活ができるようになっています。例えば、ICT(情報通信技術)の普及により、遠方の人と連絡できたり、交通手段の発展により移動時間が短縮されたりするなどさまざまです。

しかし、生活が便利になるにつれて温室効果ガスの排出量が急増し、気候変動の原因になっています。気候変動によって世界では深刻な自然災害が引き起こされるため、各国が最重要課題として取り組む必要があります。

ICT活用によって電力消費量が増える可能性がありますが、以下の領域でICTを活用すれば、CO2排出量を抑えられます。

- エネルギーの利用効率の改善

- 物の生産・消費の効率化・削減

- 人・物の移動の削減

- 環境継続・環境予測

便利で豊かな社会をつくるためには、使われるエネルギーが環境に負荷を与えていないか、必要以上に物を生産していないかなど、環境配慮が求められています。

経済発展のためにICTが活用される事例

先程、ICTの活用でCO2排出量の削減、及び温室効果ガスの削減に繋がることに触れましたが、ICTが経済発展に活用される途上国の事例を紹介します。

ケニアの事例

ケニアの携帯電話事業者Safaricom(サファリコム)は、2000年時点の加入者1.7万人から2010年には2,500万人に達しました。後ほど社会課題に対するイノベーションの事例として詳しく紹介しますが、増加には携帯電話を使ったモバイルマネー口座が関係しています。

その代表例である「M-Pesa(エムペサ)」は、2010年時点で、ケニアの成人の約40%が利用しています。もともとケニアでは多くの世帯が銀行口座を持っていませんでしたが、携帯電話の普及に伴ってモバイルマネー口座の利用者数が増加しています。

インドネシアの事例

インドネシアは首都と地方の所得格差が大きいと言われていますが、地方でも携帯電話が普及しており、ソーシャルメディアの利用も進んでいます。

インドネシアの中央に位置するベカエ村では、携帯電話の・発電機・二輪車はほぼ全世帯が所有しています。一方で、テレビやラジオがほとんど無い村のため、情報入手・交換は口コミが主な手段になっています。

農家にとって「どの農産物が高く売れるか」「どんな農薬が売られているか」などの情報は経営上必須です。これらのような必要な情報を入手するために、電力・水道など他の社会インフラ整備より早く携帯電話の普及が広がっています。

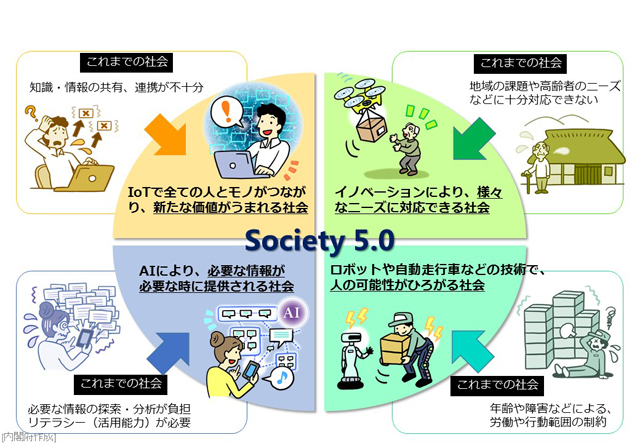

Society5.0と第4次産業革命で描かれる未来

Society5.0とは、狩猟社会(Society 1.0)・農耕社会(Society 2.0)・工業社会(Society 3.0)・情報社会(Society 4.0)に続く新しい社会を指します。IoTによってすべての人とモノが繋がり、さまざまな情報が共有されて新しい価値を生むことで、経済発展と社会的課題の解決を両立することを目指します。

例えば、人工知能によって必要なときに必要な情報が提供されるようになります。また、ロボットや自動走行などの技術革新を、あらゆる産業や社会生活に取り入れることで、さまざまな社会課題(少子高齢化・地方の過疎化・貧富の格差など)を解決します。

画像引用:Society 5.0とは|内閣府

第4次産業革命は、IoT・ビッグデータやAIを用いた技術革新のことです。

IoT・ビッグデータは機械や交通・気象・健康など、さまざまな情報をデータ化、ネットワークでまとめて、これを解析・利用することで、新たな価値が生み出されています。

これらの技術革新によって、今まで人間が担ってきた単純作業や肉体労働などの業務を、AIやロボットが補助、または代わりに担うようになります。そうすると、人はそれらの業務から解放され、人と人とのコミュニケーションや、最先端技術の開発、文化・芸術・宿泊や飲食でのホスピタリティなど、人間にしかできない仕事に集中したり、新たな仕事が誕生したりすることが考えられます。

また新たに創られた価値によって、地域・年齢・性別・言語などによる格差がなくなり、個々のあらゆるニーズに細やかな対応ができるようになります。そうすると人間中心の社会になり、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができるようになると考えられています。

イノベーションが社会インフラと産業発展に関係する理由

イノベーションとは

イノベーションは、サービスや組織・ビジネスモデルなどに新たな思考や技術を取り入れ、今までにない価値を生み出すことで、社会に革新や変革をもたらします。

2021年世界知的所有権機関(WIPO)は、各国のイノベーション能力を分析・評価したランキング「グローバルイノベーションインデックス(GII)」を発表しました。日本は132国中13位で、2020年の16位から3位ランクアップしています。なお、1位がスイス、2位がスウェーデン、3位がアメリカです。

GIIは以下のように「イノベーション・インプット」と「イノベーション・アウトプット」の2つの平均として計算されます。

イノベーション・インプット:革新的な活動を実現・促進する経済的要素を評価するもの

- 制度

- 人的資本と研究

- インフラストラクチャー

- 市場の洗練度

- 事業の洗練度

イノベーション・アウトプット:革新的な活動の実際の成果

- 知識及び技術の産出

- 創造的なアウトプット

GIIによると、世界のイノベーションへの投資額はパンデミック前に過去最高を記録し、世界の多くの国がイノベーションへの投資を拡大したことが明らかになりました。これはパンデミックを経て経済成長を目指すために、新しいアイディアが不可欠だという認識が高まっていることを示しています。

しかし先述のとおり、日本は2020年の同調査の結果から3位ランクアップの13位でした。依然として、企業・ICT・海外投資に課題が残っています。

SDGsに取り組むことがイノベーションを生む機会になる

SDGsの目標に含まれる課題と、あるべき世界の姿として設定されている目標達成後の世界とのギャップを埋められるのがイノベーションです。SDGsが提示する2030年のあるべき姿と現状のギャップが大きい場合、イノベーションの機会が大きいと言えます。

文部科学省はSDGsの達成に向けて、特に科学技術イノベーションへの期待が大きいと示しています。この理由として、日本はこれまでも科学技術イノベーションを最大限活用して社会を発展させ、生活を豊かにしてきたことが関係しています。そのためには、さまざまなステークホルダーを結びつけ、あらゆる社会課題の解決に向けて取り組むことが必要です。

内閣府の「科学技術・イノベーション基本計画」(2020)でも、目指すべき新しい社会のSDGsの達成に向けてイノベーションが必要であり、その先にSociety 5.0の実現を目指すと明言しています。

社会課題に対するイノベーションの事例

ここでは新たな技術や価値を使って社会課題に挑戦するイノベーションの事例を紹介します。

リサークル社:テイクアウト容器の返却・再利用システム(reCIRCLE)

新型コロナウイルスの感染拡大以降、テイクアウトする機会が増えたため世界でプラスチックごみが問題となっています。

そんな問題を解決するために、スイスのリサークル社は、テイクアウト容器を返却して再利用できるネットワークを開発しました。現在スイスの1,800の店舗で導入されています。

利用者はボウル型のreCIRCLE BOXなら10フラン、ドリンクを入れるreCIRCLE ISYなら5フランを支払い、返却時にデポジットもしくはきれいなreCIRCLE 製品を受け取れるため、自身で洗って何度でも使えます。

利用者はリサークル加盟店であれば、どこの店舗でも容器の返却ができます。加盟店はグーグルマップで探すことができ、自宅や移動先の近くにある加盟店に返却できるので、利用しやすい仕組みが用意されています。

reCIRCLE商品はボウルや中に仕切りがあるもの・カップ・ピザ用の容器など、さまざまな種類があります。それら容器はすべて紫色に統一されています。その理由は、食べ物がおいしく見える・食べ物が着色しにくい・ジェンダーレスに使えることなどです。

また、reCIRCLE BOXは耐久性があり、耐熱・耐寒性で何度でも繰り返し利用できます。素材はリサイクル可能なプラスチック70%、グラスファイバー30%が使用されています。食品に等しく適している着色顔料が使われ、ヴィーガン製品なのも特徴です。

リサークル社によると、スイスでは毎日55,000個の使い捨てトレイがリサークル社のトレイに交換されています。これにより、1日で1,000袋の廃棄物と5.5トンのCO2排出を防いでいます。

画像引用:商品の一例|recircle

アフリカで急成長したモバイル送金サービス

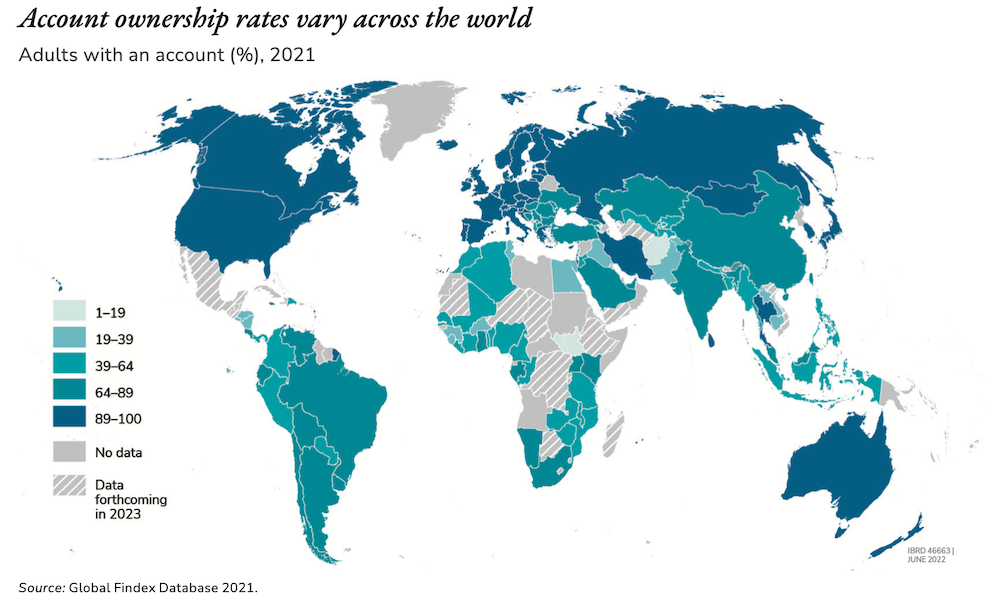

世界銀行の「The Global Findex Database 2021」によると、日本・欧米・ヨーロッパ諸国などでは銀行口座の普及率は約90%を超えていますが、特にアフリカでは普及率が40%以下の国もあり、そのうち20%未満の国やデータが取れていない国もあります。

そこで活躍しているのが、携帯電話を利用したモバイルマネー口座です。同調査によると、2021年サハラ砂漠以南のアフリカでは55%の成人が銀行口座を持っており、そのうち33%がモバイルマネー口座を持っています。モバイルマネー口座は、女性や貧しい人々など、従来の金融システムから排除されていた人々にも新しい機会を提供しており、ジェンダー格差の解消に役立っています。

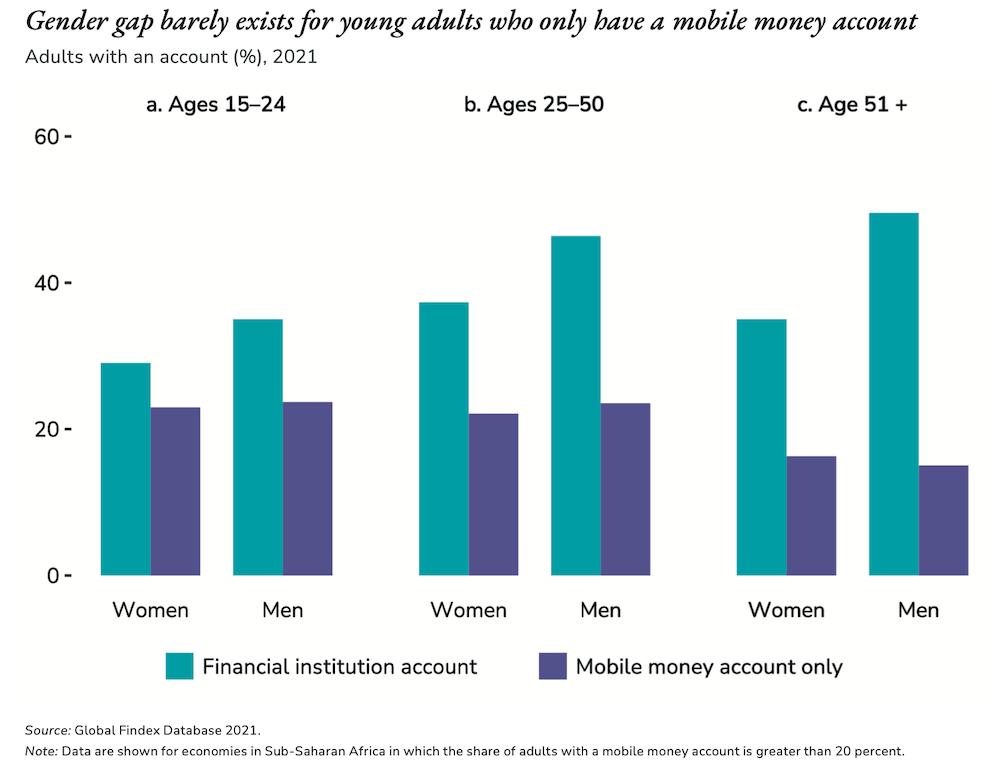

ILOが示す下のグラフのように、51歳以上の高齢層ではそもそもデジタルリテラシーの不足が考えられ、モバイルマネー口座開設率が低いです。しかし、金融機関の口座を持っている割合は年代問わず男女間で差があるものの、モバイルマネー口座の場合は差がほぼ無いことがわかります。

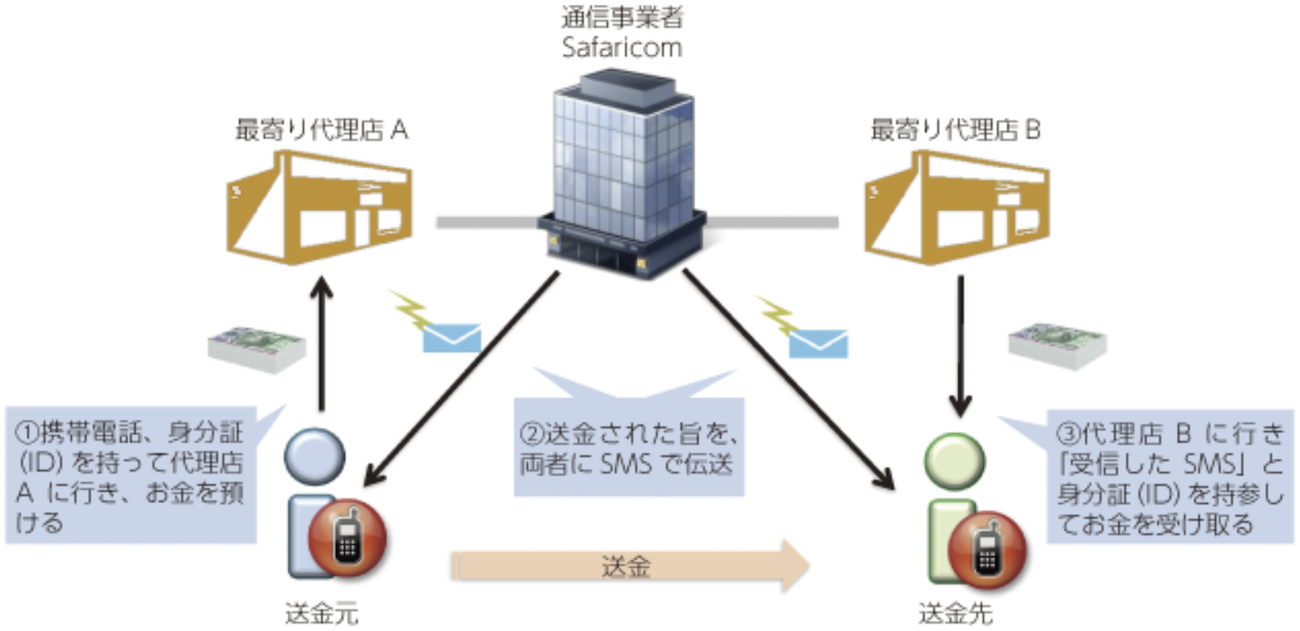

携帯電話を使って送金ができるモバイル送金の代表例が前述した「M-Pesa」です。銀行口座を持っていなくても、携帯電話からショートメッセージ(SMS)を送信して送金・預金・引き出し・支払いの金融取引を行うことができ、どこにいても同一のサービスが利用できます。

M-Pesaはボーダフォングループを親会社に持つ、ケニアの通信事業者Safaricomが2007年3月に開始しました。サービス開始から8カ月後にはアクティブユーザー数が100万に達し、現在も何百万人の生活を支えています。

なお、GSMAの発表(2021)によると、M-Pesaを始めとしたモバイルマネーサービスは世界98カ国で316種類あり、アカウント数は13億5,000万件に達しました(前年比18%増)。これは2012年(1億3,400万件)の約10倍であり、30日単位でアクティブなアカウントは3億4,600万件に及びます。

画像引用:M-Pesaの仕組み|総務省

血液のドローン輸送

世界では20億人以上の人々が、困難な地形や道路の未整備により、血液やワクチンなど必要な医療製品にアクセスできない状況にいます。

このような状況にあったルワンダで、アメリカのドローン医療のスタートアップZipline(ジップライン)は、ルワンダ政府から事業許可を受けて2016年秋から医療サービスを開始しました。2019年にはガーナにも進出し、血液以外にワクチンや薬品を配送の対象に加えています。

ジップライン社のドローンは時速約100キロで、航続可能距離は約150キロメートルです。最短距離で飛ぶことができ、車で4時間かかる場所に15分で到着できます。

ジップライン社がルワンダを最初の拠点として選んだ理由として、ルワンダ政府が医療分野に協力的だったことや、同社のドローン技術に国土の規模や人口密度が最適だったことなどが挙げられます。政府との良好なパートナーシップにより、同社のドローンは首都キガリ以外の地域の75%以上の血液供給を行っていたり、医療施設側で輸血用血液の廃棄がゼロ同等に削減できていたりなど、良いインパクトを与えています。

置き配サービス

日本では多様化したライフスタイルやECの拡大により宅配便の取り扱い数が増え、トラックドライバー不足やCO2排出量の増加が社会問題になっています。ドライバーは全産業と比較して低賃金・長時間労働のため、若年層や女性が少なく、人手不足の解消に向けて労働条件の改善が必要です。

ここでは、ドライバー不足の問題解消に繋がる置き配サービスの事例を紹介します。スタートアップ企業のYper株式会社(イーパー)は、2018年に「OKIPPA」という置き配バッグを開発しました。

OKIPPA利用者は、置き配バッグ(最大容量57L)を玄関口に吊り下げて設置します。配送員は荷物をそのバッグに入れられるので、一回の配送で確実に配達できます。バッグは施錠できるため安全性があり、使わない際はコンパクトに折り畳めるので、常設しても玄関で邪魔になりません。2020年以降は再生ポリエステル素材が使われており、環境にも配慮した商品です。

OKIPPAを使うと、先述のとおり再配達が不要のためCO2排出量を抑えられ、コロナ渦では非対面で配送ができるなど、利用者に限らず宅配業者・販売者にもメリットがあります。

2020年に再配達で排出されたCO2は778トンと算出され、2021年10月時点で宅配便の再配達率は約11.9%でした(前年比0.5%増)。一方で、Yper株式会社によると、OKIPPAアプリ利用者の再配達率は8.1%(2021年時点)です。

国土交通省は、2025年に宅配便の再配達率を7.5%程に削減する目標を掲げており、宅配ボックスの活用やOKIPPAのような置き配の普及・促進などの取り組みを、民間業者や関係省庁を連携して進めていく必要があります。

水道管破裂を予測するオンライン診断ツール

国内の下水道には、普及率が20%程の地域があることや水道管の老朽化などの問題があります。なかでも、水道管の漏水・破裂のような水道管事故が近年頻発しています。

水道管が破裂する理由には、水道管の老朽化が挙げられます。水道管の法定耐用年数は40年ですが、日本の水道管は高度経済成長期(1960~1970年)に整備されたものが多く、管路更新が進んでいません。厚生労働省の調査(2015年)によると、すべての管路更新に130年以上も必要だと算出されています。

老朽化した水道管を使用し続けると、健康被害に繋がる可能性もあります。しかし、各自治体に予算制限があったり、更新すべき水道管が適切に見つけられなかったりして、実際のところ水道管の交換は容易に行えません。

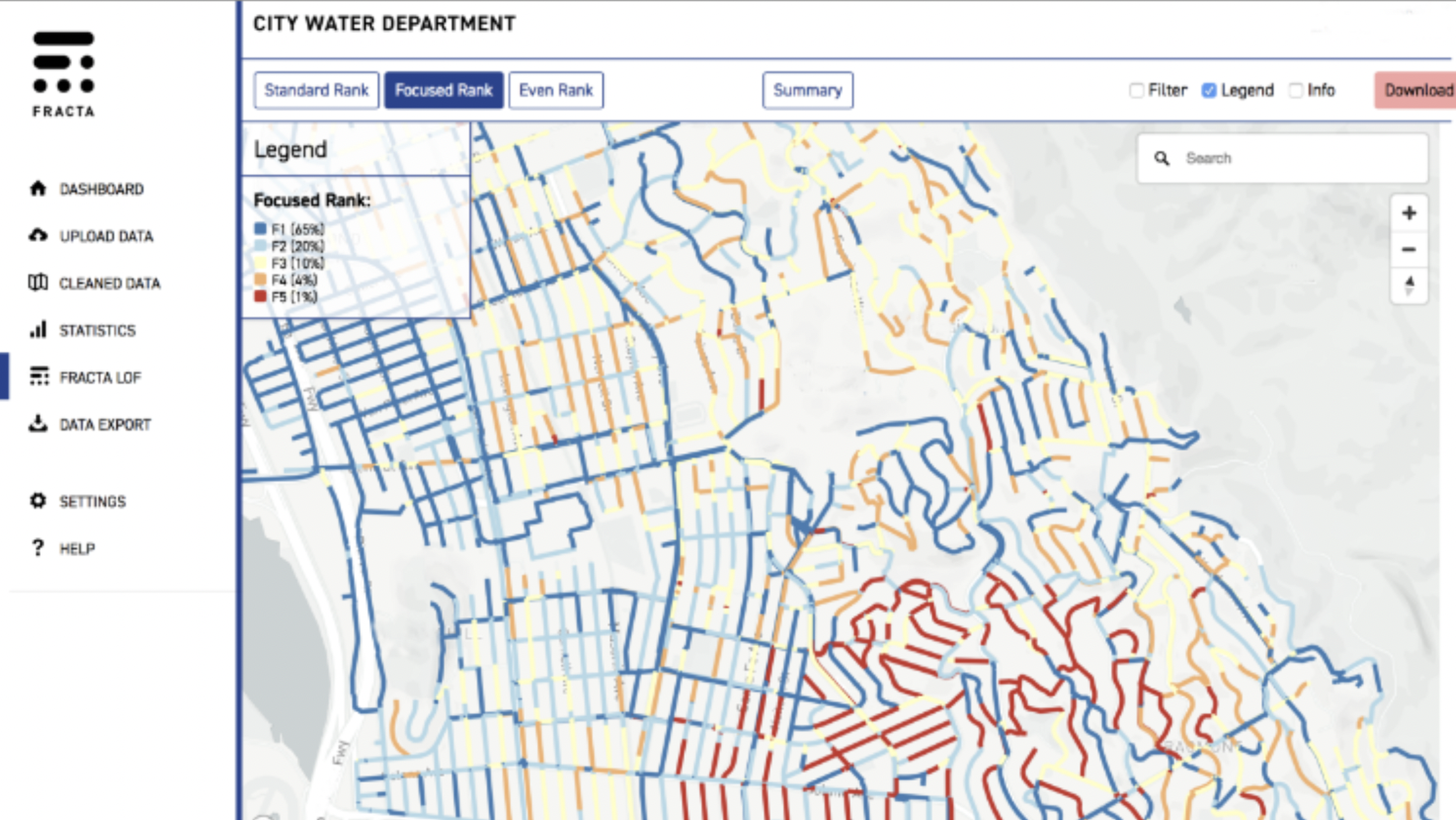

そこで、水道管破裂の予測を専門に行うベンチャー企業Fracta(フラクタ)はAI・機械学習技術を活用したオンラインツールを開発しました。本ツールは、水道管路のデータ(使用年数・配管素材・過去の漏水履歴など)と、独自に集めた1,000以上のデータベース(土壌・気候・人口など環境変数を含む)を組み合わせて、水道管の破損確率を解析します。

これにより、優先度の高いものから更新することでメンテナンスコストを抑えつつ、配管の破損や漏水事故防止できます。

「今後どの水道管が、いつまでに、どのくらいの確率で破損する」という確率もわかり、水道管の敷設年や素材・長さなど、細かい情報が把握できます。また、下の画像のようにソフト上のマップには水道管が色分けされ、危険度が表されています。

本ツールのように、IT技術の活用によって、少子高齢者やインフラの劣化が進む日本でも、効率的に必要な水道管の更新が進むことが期待できます。

企業がSDGsに取り組むことは目標9への貢献になり得る

経済基盤の整備が他の目標達成にも繋がる

本記事の冒頭で触れたように、インフラは私たちの生活を支えるために不可欠であり、インターネットも含まれています。ターゲット9.cでもインターネットについて以下のように触れています。

ターゲット9.c

後発開発途上国において情報通信技術へのアクセスを大幅に向上させ、2020年までに普遍的かつ安価なインターネット・アクセスを提供できるよう図る。

引用:JAPANSDGsActionPlatform|外務省

しかし、国際電気通信連合(ITU)によると、2021年時点で世界にはインターネットにアクセスできない人が約29億人います。特に開発が遅れている農村部では約13%の人が携帯電話の電波が届かないところに暮らしています。

経済基盤としてインターネットを含むインフラの整備やイノベーションが、持続可能な社会には必要です。そしてターゲットに明記されているように、インターネットは誰もが平等に、低コストでアクセスできなければなりません。

総務省の調査では2010年から2020年の期間で一貫して、クラウドサービスを利用している事業者の方が、利用していない事業者と比べて生産性が高いことがわかりました。同様に、テレワークを導入している事業者の方が、していない事業者と比べて労働生産性が高く、インターネットの普及は企業の生産性向上に繋がることが明らかになりました。

インターネットが普及し、経済基盤が整うと安定した収入を得やすくなります。それに伴って、貧困解消(目標1)や飢餓の軽減(目標2)・医療体制や医療従事者が整うことによる健康維持(目標3)・学校に通える子どもが増えることによる教育の充実(目標4)・リモートワークの普及によるCO2排出量の削減(目標13)などの実現に繋がります。

以上のように、経済基盤のインフラが整備されると、SDGs目標9だけでなく、他の目標の達成にも貢献できます。

自社の技術を世界展開させる手段を考える

日本国内では当たり前に存在する技術やサービスでも、世界に目を向けるとそれらが不足しており必要とされる場合があります。ここでは、途上国のニーズと日本の技術・事業を結びつける2つの取り組みを紹介します。自社の技術やサービスを途上国でも活かしたい場合は、活用を検討してください。

1. サステナブル技術普及プラネットフォームSTePP

「STePP」は開発途上国・新興国の産業開発のために、日本の優れた技術を紹介するプラットフォームです。UNIDO東京事務所(UNIDO:国際連合工業開発機関)が提供しており、STePPは以下5つの分野を対象としています。

- エネルギー関連技術…太陽光発電・蓄電池など

- 環境関連技術…水/土壌/大気汚染防止・3Rなど

- アグリビジネス関連技術…食品加工・土壌改良剤など

- 保健衛生関連技術…感染症予防策・遠隔地で必要とされる簡易的な診断機器など

- 災害対策関連技術…地震/落雷/洪水などの警報装置・避雷器・救助用機材など

UNIDOはSTePPに登録された上記のような技術を、Webサイトや展示会・SNSで紹介したり、技術紹介動画を制作したりしてプロモーション活動を行います。東京事務所のWebサイトには世界中からアクセスがあるため、STePPに登録することによって国内外問わず、自社だけでは届けられない範囲へ情報を提供できます。

STePPの登録を希望する場合、UNIDO東京事務所担当者宛、もしくはWebサイトのお問い合わせページから申し込めます。登録の可否は、開発途上国での適用性や競合技術に対する比較優位性・持続可能性などを考慮して判断されます。

Webサイトによると、申込後に面談や現場の見学もあるようなので、詳細はUNIDO担当者にお問い合わせください。

2.中小企業・SDGsビジネス支援事業(JICA)

JICA(独立行政法人 国際協力機構)は、日本政府の開発途上国支援を実施する機関です。途上国への技術協力や資金協力・国際緊急援助隊の派遣・民間連携事業などを行っています。

民間連携事業である「中小企業・SDGsビジネス支援事業」は、日本企業の優れた技術・製品などと開発途上国の開発ニーズとのマッチングを行います。これにより、途上国でのSDGsに貢献するビジネスを促進し、途上国の開発課題の解決と日本企業の海外展開の両立を目指しています。

開発課題の解決に貢献するとされている製品・技術は以下のような項目が挙げられます。

- 環境・エネルギー

- 廃棄物の処理

- 水の浄化・水処理

- 職業訓練・産業育成

- 福祉

- 農業

- 保険・医療

- 教育

- 防災・災害対策 など

中小企業・SDGsビジネス支援事業は以下の3つ分かれており、企業は自社に合わせて取り組みたいものを選択できます。

- 基礎調査:開発途上国の課題解決に必要な現地の基礎的情報の収集

- 案件化調査:ビジネスアイディアやビジネスモデルを策定などの支援

- 普及・実証・ビジネス化事業:ビジネスモデルの検証・提案製品などへの理解の促進などを踏まえて、事業計画案の策定支援

本事業は、大企業だけでなく中小企業も対象としています。2021年12月に募集した際は合計24件の採択があり、そのうち20件が中小企業からの提案でした。

このようにJICAは開発課題の解決と海外展開に向けて、国内のどの企業も平等に挑戦する機会を与えています。

まとめ

ここまで目標9の内容や課題・関連する用語について紹介してきました。

この記事を読んで、社会インフラを整備することは目標9だけでなく、他のSDGs目標の達成にも繋がることや、目標9は個人よりも企業に関係してくる内容だと理解できたのではないでしょうか。

産業発展には環境配慮することが重要だと理解して、自身が所属するコミュニティ(家族・会社・学校など)でなにかできることがないか考えてみましょう。

この記事を読んで学んだ取り組みを、周りに伝えたり自分でさらに調べたり取り組んだりしてみてください。

SDGs media では他の目標についても解説しています。気になる目標があれば、画像をクリックして解説記事を読んでみてください。各目標の詳細やSDGs自体について、企業とSDGsについてなど興味を持った方は、ぜひSDGs media で関連情報をご覧くださいね。

▶SDGsとは?17の目標内容と日本の政府・企業の取り組みを徹底解説 を読む

SDGsのターゲットから考える具体的な取り組み345選

SDGsの17目標・169のターゲットから企業が取り組めるアクションを345種類まとめました。本記事の冒頭で紹介した『SDGs達成に向けたビジネスアクションリスト』を入手する場合はこちら。

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

参考サイト:

- 電通、第5回「SDGsに関する生活者調査」を実施|電通

- JAPANSDGsActionPlatform|外務省

- インフラ(インフラストラクチャー)|三井住友トラスト不動産

- インフラストラクチャーとは?|IBM

- 4.資本:インフラの整備|内閣府(PDF)

- 道路・橋梁分野における途上国の課題とニーズ|JICA(PDF)

- 質の高いインフラ投資|外務省

- ライフサイクルアセスメント(LCA)|国立環境研究所 環境情報メディア

- 第3節 世界的なインフラ需要の拡大|経済産業省

- ODAとは|JICA

- INFRASTRUCTURE IN ASIA AND THE PACIFIC|WORLD BANK GROUP(PDF)

- REPORT 1 道路整備がもたらす地域経済への効果|株式会社百五総合研究所(PDF)

- 地震災害|内閣府

- 首都直下地震 東京都が被害想定見直し 「災害シナリオ」詳しく|NHK首都圏ナビ(2022)

- 「レジリエンス」を社会に|防災科研について|防災科研(NIED)

- 「災害対応力「レジリエンス」の概念と構造」田中充|一般財団法人地域生活研究所(PDF)

- 第7章 防災・減災対策による被害軽減効果の推計|東京都防災ホームページ(PDF)

- 首都直下地震被害想定 東京都 耐震化加速でさらに被害抑制へ|NHK NEWS WEB

- 通信・放送の被害状況|総務省(PDF)

- 北海道大停電43時間、体験ドキュメント…電源確保&食料確保どうする?! 平成30年北海道胆振東部地震|レスポンス

- 東日本大震災への対応と課題|国土交通省(PDF)

- 3月11日の地震により東北電力で発生した広域停電の概要|経済産業省(PDF)

- 関西電力で停電218万軒 なお57万軒続く|毎日新聞

- 関西電力の停電は延べ225万戸、完全復旧に2週間超 「風台風」へのもろさ露呈|産経新聞

- 中山間地域等について|農林水産省

- 中山間地域(ちゅうさんかんちいき)とはどんな地域なのですか。|農林水産省

- 農業・農村の有する多面的機能|農林水産省

- 中山間地域等のデジタル活用による課題解決に向けて|農林水産省(PDF)

- 第1章 地球環境の限界と持続可能な開発目標(SDGs)|環境省(PDF)

- グリーン ICT による環境負荷軽減と地域活性化|総務省(PDF)

- 途上国においてICTを経済発展・課題解決のために活用している事例|総務省

- 第2章 新たな産業変化への対応(第1節)|内閣府

- Society 5.0とは|内閣府

- 第3章 第4次産業革命がもたらす変革|総務省(PDF)

- 「イノベーション」とは?意味や種類、企業が直面する課題を紹介|人事のプロを支援するHRプロ

- グローバル・イノベーション・インデックス2021年|WIPOエグゼクティブ・サマリー(PDF)

- グローバル・イノベーション・インデックス2021 年:新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミックにもかかわらずイノベーションへの投資は堅調。日本は世界13位に上昇するも起業やICT、海外直接投資に課題。|WIPO

- 特集 SDGs(持続可能な開発目標)と科学技術イノベーションの推進|文部科学省

- 科学技術・イノベーション基本計画|内閣府(PDF)

- Map|reCIRCLE

- reCIRCLE-Scegliamodiriutilizzare!|reCIRCLE

- Verpackungen|reCIRCLE

- 平成27年版情報通信白書|アフリカの「モバイル革命」|総務省

- ICTがもたらす世界規模でのパラダイムシフト|総務省

- 2021年の本国送金は7.3%の大幅増|THE WORKD BANK

- The Global Findex Database 2021|World Bank Group

- 開発途上国におけるモバイルマネーの普及状況と競争政策的課題|株式会社情報通信総合研究所(PDF)

- State of the Industry Report on Mobile Money 2022|GSM Association(PDF)

- 輸血用血液製剤が届けられるまで|日本赤十字社

- Ziplineの飛翔──ドローンの未来はアフリカからはじまる|WIRED.jp

- ドローンで病院に“血液”届ける救命ベンチャー「Zipline」--日本からアフリカへ現地取材|CNET Japan

- Zipline|JICA(PDF)

- 宅配便の再配達率サンプル調査について|国土交通省

- トラック運送業の現状等について|国土交通省(PDF)

- OKIPPAだから解決できること|OKIPPA

- エシカル&サステナブルOKIPPA|OKIPPA

- 宅配便の再配達率が微増 ~令和3年10月の宅配便の再配達率は約11.9%~|国土交通省

- 都道府県別の下水処理人口普及率|公益社団法人日本下水道協会

- 水道管の破裂事故が多発...迫り来るインフラ・クライシス:未来世紀ジパング|テレ東プラス

- 最近の水道行政の動向について|厚生労働省(PDF)

- サービス紹介|FRACTA

- 【新サービス】管路環境リスクマップの提供を開始|FRACTA

- 9.産業と技術革新の基盤を作ろう|日本ユニセフ協会

- Measuring digital development Facts and figures 2021|ITU(PDF)

- 第1部 特集 デジタルで支える暮らしと経済|総務省

- サステナブル技術普及プラットフォーム「STePP」|国際連合工業開発機関(UNIDO)

- JICAの仕事|JICA(PDF)

- 中小企業・SDGsビジネス支援事業|JICA(PDF)

- 2021年度第二回「中小企業・SDGsビジネス支援事業」:地域金融機関との連携案件8件を含む24件採択決定|JICA