SDGs目標15 陸の豊かさも守ろう を解説|世界と日本の課題とは

SDGsがネットやテレビで紹介されると、SDGsに関心を持つ方が増えていきます。SDGsの17種類の目標それぞれの内容を知って、自身で貢献したり会社や学校で取り組みを検討したりと具体的な行動を取る機会もあるでしょう。

SDGsの目標15は「陸の豊かさも守ろう」です。絶滅の危機に瀕している動物や外来種など生物に関する課題、森林火災や砂漠化など環境に関する課題、遺伝資源や密猟・違法取引の問題など多岐にわたります。日本に住んでいると遠い他国の話だと思いがちな問題も、その原因を知ると私たちの生活と密接に関わっていることがわかります。

今回の記事では、SDGs目標15の内容と、関連する国内外の課題やキーワードについて解説します。

今回の記事は以下のような人にオススメです

- SDGs目標15の内容を詳しく知りたい

- 自社事業の取り組みと目標15の関係性を考えたい

- 目標15の内容を子どもにわかりやすく教えたい

- 目標15に関連する用語が知りたい

目次

目標15「陸の豊かさも守ろう」の概要

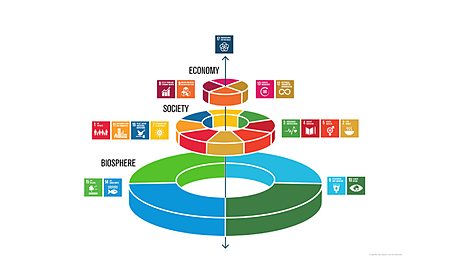

目標15は「陸の豊かさも守ろう」です。テーマとして「陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する」が掲げられています。他の目標と比べるとテーマが長く、目標15に多くの課題が盛り込まれていることがわかります。

ターゲットは12個。テーマと同様に幅広い領域を対象にしており、生態系や森林の保護・砂漠化への対処だけでなく、生態系保護のための資金調達や遺伝資源がもたらす利益・密猟・違法取引なども言及されています。

目標15ターゲット一覧

以下の表でSDGs目標15のターゲット一覧を紹介しています。各ターゲットを読むとどんなゴール・課題が目標15に含まれるのかイメージがわくでしょう。

企業・個人でSDGsの達成に貢献する取り組みを始めるには、このターゲットから考えていくことがオススメです。そのうえで、SDGs media では、アクションを考える参考になる無料の資料『【17目標別】企業のSDGsアクションリスト|345種類の施策から自社の取り組みを探そう』を提供しています。取り組みを考える際はぜひご活用ください。

| 15.1 | 2020 年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持 続可能な利用を確保する。 |

|---|---|

| 15.2 | 2020 年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を促進し、森林減少を 阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 |

| 15.3 | 2030 年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 |

| 15.4 | 2030 年までに持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 |

| 15.5 | 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020 年までに絶滅危惧種 を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 |

| 15.6 | 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 |

| 15.7 | 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 |

| 15.8 | 2020 年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸域・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 |

| 15.9 | 2020 年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 |

| 15.a | 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の 動員及び大幅な増額を行う。 |

| 15.b | 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なイ ンセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 |

| 15.c | 持続的な生計機会を追求するために地域コミュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 |

生物多様性の危機が迫る|絶滅危惧種の保護と食物網の維持に向けた取り組み

絶滅する動物と激増する動物

イエローストーン国立公園の事例

イエローストーン国立公園は世界で初めて国立公園として認定された自然豊かな公園です。アメリカ合衆国のモンタナ州・ワイオミング州・アイダホ州にまたがり、総面積は約9,000平方キロメートルです。この公園の生態系が、オオカミの絶滅によって危機に陥ったことがありました。

1900年代初頭、もともとこの地域に生息していたオオカミが、周辺の家畜や公園内の他の動物を食べ尽くす危険性があるとされ、生物多様性の保全のために駆除されるようになりました。1926年最後のオオカミが駆除され、周辺地域の安全が守られたかに見えましたが真逆の方向へと向かっていきます。

オオカミが姿を消してから、鳥や両生類・魚などの野生動物は激減、山は荒廃し植物が荒れていきました。

1995年に、生態系を取り戻すため14匹のオオカミが公園に放たれたところ、増えすぎていたシカの数がもとに戻り、木々が茂るようになって鳥が戻ってきました。また、オオカミの代わりに増えていたコヨーテが減少し、ウサギのような小型哺乳類の数も戻ってきました。続いてそれを捕食する野生動物や、ビーバーの個体数も戻った結果、川の近くに住むカワウソやアナグマ・両生類・川魚などの個体数も復活しました。

このように、オオカミが復活させた生態系によって木々がしっかりと育ったおかげで、土壌侵食が減り、川の深さが増して流れが安定するようになりました。

人間たちが自分たちの生活を守るために駆除したオオカミが、周辺の環境や生態系の維持に実は重要な存在であることがわかりました。

日本で鹿が激増している理由

日本では鹿の増加が問題となっています。急増した鹿により森林の草木が食べられたり、希少な生物が絶滅の危機に直面したり、農林業に被害が出たりして、早急な対策が求められます。

鹿の急激な増加にはさまざまな要因が絡み合っています。ここでは代表的な3つの要因を紹介します。

- 理由1:人の生活の変化

農村・山村から人がいなくなったことで耕作放棄地が全国的に増え、鹿の生息場所となっています。

また狩猟人口も減少しています。大日本猟友会によると、1980年の狩猟免許交付数は約46万件でしたが、2016年はその半数の約20万件です。さらに狩猟者の高齢化も進み、2017年度免許交付数の約6割が60歳以上となっています。

- 理由2:温暖化による積雪量の減少

気象庁によると日本の平均気温は1898年以降、100年あたりにおよそ1.2℃の割合で上昇しています。気温の上昇に伴い積雪量が減り、鹿は冬季でも十分なエサが食べられるようになって生存率が上がっています。

- 理由3:捕食者の絶滅

鹿の天敵であるニホンオオカミは、明治時代の駆除政策や乱獲・感染症の流行などにより絶滅しました。こうして自然界に天敵がいなくなったため、鹿が増加していると考えられています。

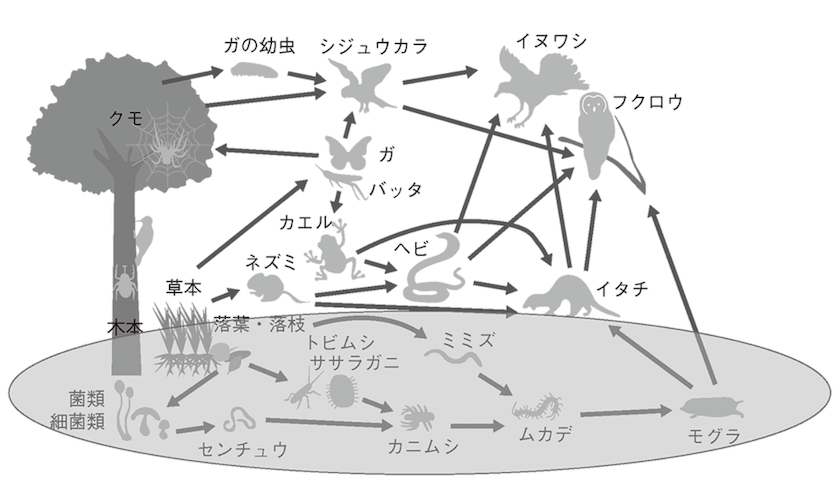

私たち人間も食物網の一部

ここまで、ある種の絶滅や激増が私たち人間の生活にも影響を及ぼす事例をみてきました。人間も含め、すべての生き物は食物連鎖・食物網の中に組み込まれています。食物連鎖とは、生物同士の食べる・食べられる直線的な繋がりを指します。しかし、実際の生態系では捕食・被食の関係が複雑に絡み合っており、その状況を食物網と呼びます。

生物の死骸や排泄物は微生物が分解し、植物の栄養になります。多様な種がいる食物網は豊かであり、生態系の安定に繋がります。そのため、食物網の中のある生物がいなくなってしまえば、生態系全体のバランスが崩れてしまいます。

生態系保護として絶滅危惧種を守ることは、食物連鎖・食物網に含まれる人間が生存していくのに欠かせない基盤だと言えます。

画像参照:食物網|映像授業のTry IT

パーム油生産と森林破壊の関係

パーム油は世界で一番多く使われている植物油

パーム油はアブラヤシという植物から採れる植物油で、世界で1番使われている油です。マーガリンや加工食品、食器・洗濯・掃除用の洗剤やシャンプー、口紅など、身近な食品や生活用品・化粧品に使われます。日本の原料表示では植物油・ショートニング・グリセリン・界面活性剤などの名称で記述されています。

パーム油が世界で1番多く使われる理由に、生産のしやすさが挙げられます。アブラヤシは1年中実をつけるので収穫量が他の植物油と比べてかなり多く、2019年度1ヘクタールあたりの収穫量はアブラヤシが14.4トン、ココヤシが5.0トン、大豆が2.8トンで収穫効率も他の植物より高いです。なお、世界では毎年約7,000万トンのパーム油が生産されています。

このように生産量の多いパーム油は安価で安定した供給が可能なため、先進国・途上国問わず多くの国がパーム油を輸入しています。

パーム油の生産が森林破壊に繋がる

世界中で需要があるパーム油ですが、パーム油の生産によって森林破壊が引き起こされています。ここでは、森林破壊によって起こる悪影響を3つ紹介します。

1. 熱帯雨林の消失

パーム油の原料であるアブラヤシは赤道直下の熱帯地方でのみ栽培できます。そのため、プランテーション開発のために多くの熱帯雨林が切り倒され、消失しています。

2. 生物多様性の喪失

アブラヤシ栽培のために農園が作られたことで、多くの生物の行き場が失われています。また、住処を奪われたアジアゾウやオランウータンなどがプランテーションに入ってしまい、害獣として駆除される事件も起きています。

3. 温室効果ガスの排出

法律で禁止されているものの、安価で土地を整地できるため放火が相次ぎ、それによって大規模な火災に繋がっています。特に泥炭地は大量の炭素を蓄積しています。その泥炭土壌が空気に触れることで温室効果ガスが発生し、火災のリスクも高まります。

また、乾季に起こる火災は人の手で消すことが難しく、完全な鎮火を雨季まで待つことになります。そのため大量の温室効果ガスが発生しています。

このようにパーム油が原因で森林破壊が起こっているということは、私たちの身近にあるパーム油を使った製品が森林破壊を引き起こしていると言えるでしょう。

さらに、アブラヤシの農園開発によって被害を受けているのは環境だけでなく、児童労働や強制労働の問題にも関わっています。その他にも、森を利用して生活する周囲の地域住民や先住民の住む場所を奪うケースもあり、人への悪い影響も明らかになっています。

森林火災発生と大豆栽培の関係

森林火災による大気汚染の被害者は数百万人に及ぶ

アマゾンで起きる森林火災によって、数百万人が大気汚染の被害を受けています。

アマゾンで発生する火災は2019年8月には約3万件に及び、2020年にはさらに増加しました。これは、2019年1月に就任したブラジルのジャイール・ボルソナロ大統領が、経済政策としてアマゾンの開発規制を緩め、農地・牧草・鉱山の開発を奨励したことが関係しています。

火災による煙は、呼吸器系疾患や心血管系疾患・早期死亡などを引き起こします。Human Rights Watchが公表している資料によると、2019年の呼吸器疾患による入院ケースのうち、アマゾン森林火災に起因するものは2,195件にのぼると推定されています。

森林火災の原因の1つは大豆

自然に発生するアマゾンの森林火災は稀で、人為的に起こした野焼きによって発生することが多いとされています。

その原因の1つが大豆です。大豆生産のために多くの森が焼かれる状況が続き、手のつけられないほど大規模な火災になっています。

世界の大豆生産量は3億5,380万トンで、ブラジルが最大の生産国です。かつ輸出量も8,550万トンで、世界の輸出量の約半数を占めています(2021-2022年度)。このことからブラジルでは大豆の生産のために広大な農地が必要で、森を切り開くことで森林破壊に繋がっていることがわかります。

国際環境NGOグリーンピースのフランス支部は、「火災の責任は、アマゾンの焼き畑農法で栽培した大豆をブラジルから輸入し続けるEUや仏政府にもある」と輸入国の責任でもあるとの声明を発表しています。

私たちの食生活が森林破壊に繋がる

アマゾンの森で火入れを行う理由として、先進国の工業型畜産システムと食生活の変化が挙げられます。

工業型畜産とは、家畜の数を効率的に増やすことができる、画一化された家畜の飼育方法です。森林伐採と焼畑の多くは、大豆を育てるための農地や放牧地の確保のために行われており、その大豆は家畜の餌になります。

食生活の変化も大豆の大量生産に関わっています。近年、人口よりも家畜の数が多く700億以上いると推定されています。多くの人々の食生活が、肉を中心とする欧米の食生活に変化したことが原因だと考えられます。

私たちの食生活が欧米化し、その需要を満たすために、家畜の大量殺害や森林火災・それによる健康被害などが生じています。

砂漠化が進む地域と発生する原因と影響

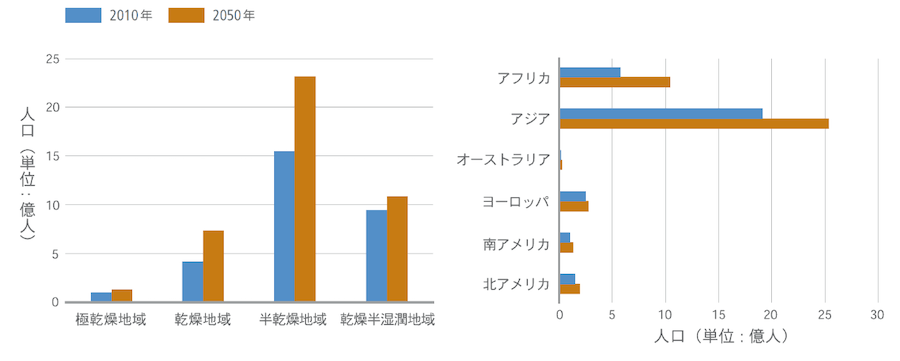

砂漠化と乾燥地域の現状

砂漠化とは、砂漠化対処条約で「乾燥地域、半乾燥地域、乾燥反湿潤地域における気候条の変動や人間活動を含むさまざまな要素に起因する土地の劣化」と定義されています。つまり、乾燥地における土地劣化砂漠化と呼んでいます。

乾燥地域の状況として、以下点を環境省が公表しています。

- 地表の41.3%が乾燥地域

- 乾燥地域には人口の34.7%が住んでおり、その大半は開発途上国に存在している

- 乾燥地域において、世界の家畜の50%が飼育されている

- 栽培作物の30%が乾燥地特有の植物種 など

つまり乾燥地域で砂漠化が進行すると、そこで暮らす人々の生活や家畜・植物などにも影響が及ぶと考えられています。

砂漠化の原因とその影響

砂漠化の原因は気候的要因と人為的要因の2つが該当します。

気候的要因とは、地球規模での気候変動や干ばつ・乾燥化などです。人為的要因とは、過放牧・過伐採・過耕作などの人間活動によるものです。これらによって土地の植生が減少し、砂漠化の直接的な要因とされる水食や風食などの土地劣化に繋がります。人為的要因の背景には人口増加や市場経済の発展・貧困などがあると考えられています。

砂漠化の進行に伴い、以下のような問題が引き起こされます。

- 環境(生息地や生物多様性の喪失・土壌侵食・砂嵐など)

- 資源(農業生産の減少・生物多様性の喪失・水不足など)

- 保険衛生(栄養失調・飢餓・感染症など)

- 安全保障(土地や水資源をめぐる対立・突発的な洪水など)

- 社会経済(貧困・社会的レジリエンスの低下・人口移動など)

このような問題に取り組むため、1994年に砂漠化対処条約が採択されました。本条約では、深刻化する干ばつ・砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)が砂漠化に対処するための行動計画を策定し実施、また先進締約国が協力して問題解決に取り組むことを規定しています。

日本の森と花粉症の問題

花粉症の原因

日本人の約2人に1人がアレルギー疾患の患者と言われています。花粉症に苦しんでいる人の割合は全人口の29.8%で、日本のアレルギー疾患患者数は急増しています。

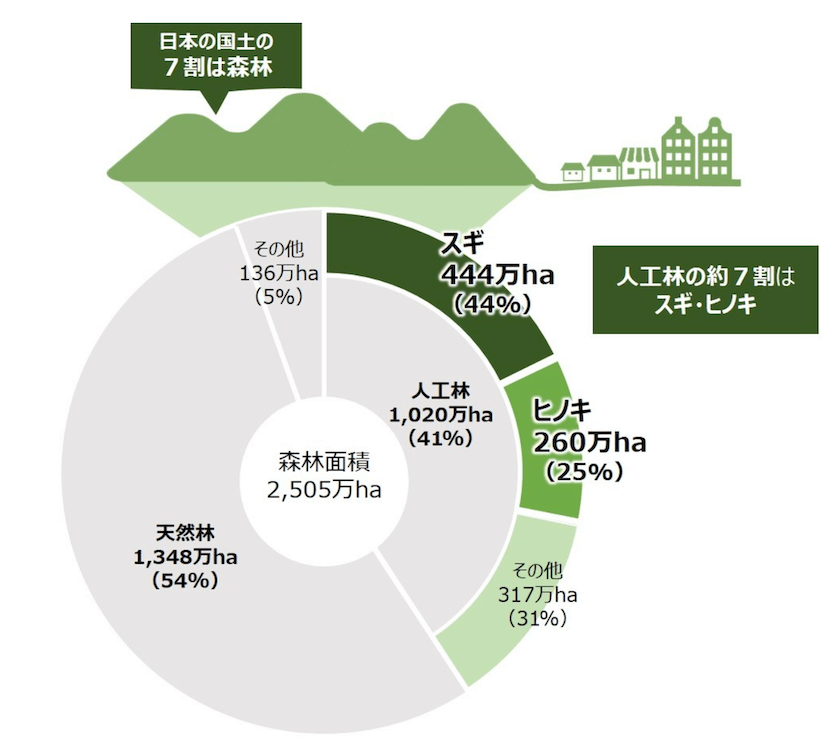

花粉症の約70%はスギ花粉症と考えられていますが、これは日本の国土面積に占める杉林の面積が多いことが理由です。では日本にはなぜ杉の木が多いのでしょうか。

日本に杉の木が多い理由

日本に杉が多い理由には歴史的な背景があります。

戦時中・戦後は物資不足で、資材や燃料として過剰に森林が伐採され森林が荒廃しました。戦後の復興や高度経済成長期の住宅建築などによって需要が増大し、天然林から人工林に転換する要請が高まりました。

建築には丈夫な木が必要で、まっすぐ高く育つ杉・ヒノキ・カラ松などの針葉樹が最適です。杉は日本の固有樹種で加工がしやすく成長が早い、かつ幅広い用途に使えるため、好んで植えられるようになりました。

林野庁が公表したデータによると、日本の国土面積の約7割が森林で、そのうちの人工林面積のうち杉・ヒノキ林が約7割を占めています。

杉の木伐採が進まない原因

杉の伐採が進まない原因として以下が挙げられます。

たとえば、杉林は地球温暖化の防止に役立っています。森林総合研究所によると、20年生の樹木の炭素吸収量(1ヘクタールあたり)は杉が3.3トン、ヒノキが3.1トンです。杉の木の炭素吸収量を考慮すると、一気に伐採するわけにもいきません。

杉が花粉を飛ばし始める年齢、飛ばさなくなる年齢については未だ不明な点も多いです。杉を伐採することは花粉の発生源対策に繋がりますが、伐採後に花粉の少ない木を植えるなど、森林に戻すための手入れをしなければなりません。はげ山のままでは水害や山地崩壊などの原因にもなりかねないからです。

木材価格の良かった時代には、森林の所有者は伐採収入で伐採後も植林をするなど手入れをしてきました。しかし木材価格の低下により、伐採しても利益が出にくく、伐採後の手入れにまで手が回せないのが現状です。このように、杉の伐採が進まない原因はさまざまな問題が複雑に絡み合っているからと言えます。

上記のように、杉を急激に伐採しても、その後の手入れを行うことが難しい課題が残っています。そのため、林野庁は計画的な伐採・植林がされるよう、伐採された木が有効活用されるような木材の需要を拡大することが必要だと示しています。

他にもある目標15に関連するキーワード

遺伝資源

遺伝資源とは、生物多様性条約により「遺伝の機能的な単位を有する植物、動物、微生物、その他に由来する素材のうち、現実の又は潜在的な価値を持つもの」と定義されています。つまり、遺伝資源は生物やウイルスを意味し、生物が含まれる水や土壌などの環境サンプルも含みます。

生物多様性条約は、「遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分(ABS)」を掲げていることも特徴です。ABSは先進国が途上国の生物資源を利用・独占することを禁止しており、条約には「生物資源は存在する国のものである」と明記されています。

1960年代先進国の企業が、生物資源が豊富な途上国に進出するようになって以降、途上国の生物資源を利用して商品化し、その利益を独占する状況が発生していました。この問題は地球環境問題としてだけでなく、南北問題とも絡んでいる側面もあり、国際的な地球環境問題と指摘される声もあがっています。

なお、ABSの対象は、動物・植物・ウイルスを含む微生物の個体やその一部、また遺伝子資源の仕様に関する先住民の伝統的知識も含みます。

条約の発効後、先進国と途上国の間ではABSに関する交渉が重ねられました。2010年COP10で名古屋議定書が採択されましたが、各国の法整備や遡及適用の問題など、依然として議論が続いています。

外来種

外来種とは、もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によって他の地域から入ってきた生物を指します。多くの動物や植物が展示用・食用・研究など意図的に輸入される一方、荷物や乗り物に紛れ込む、付着して持ち込まれるなど非意図的な場合もあります。

環境省が公表する日本の特定外来生物は、ヌートリアやマングース・カミツキガメ・ナイルパーチなど多くの生物が該当します。

外来種が侵入することで以下のような問題が生じます。

- 生態系への影響(捕食・競合・遺伝的撹乱)

- 人体への影響(毒を持つ生物に噛まれる・感染病にかかる)

- 農林水産業への影響(畑を荒らす・収穫物を食べる)

なお、国内のある地域から、もともといなかった地域に持ち込まれた場合も外来種となり、「国内由来の外来種」と呼びます。

外来種による上記のような被害を防ぐために「入れない・捨てない・拡げない」の3原則が掲げられており、特に海外から持ち込まれた外来種に対応するため、2004年には外来生物法が成立しています。

画像参照:外来種って何?|環境省

密猟・違法取引

現在多くの国で野生生物を守る法律が整備されています。しかし、法律を破って密猟や密輸が行われており、野生生物を絶滅に追いやる原因となっています。

密猟で犠牲になった動物は装飾品やペット・薬・食用などに利用されます。特に装飾品や薬に利用される動物は高値で取引される傾向にあるため、密猟が無くならない深刻な問題です。

また、密猟で犠牲になる野生生物の多くがIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストに含まれています。多くの生物が絶滅の危機に瀕しており、密猟や違法取引を防ぐため迅速な対応が求められます。

湿地帯

湿地とは、ラムサール条約により「常時あるいは季節的に水をたっぷりと含む土地、あるいは水で覆われる土地」と定義されています。湿地には淡水や食糧の供給源・汚れた水の浄化・自然の緩衝材などさまざまな役割があり、10万種以上の淡水生物が生息しています。湿地は生物多様性に欠かせないものであり、かつ建築用の木材や植物油・家畜の飼料など持続可能な生産と生活をもたらしています。

しかし1900年以来、世界の湿地の64%が消失しています。これに伴い、1970年から2010年の間に淡水に生息する生物が76%も減少し、以下がその要因だと考えられています。

- 土地利用の変化(農耕と放牧の増加)

- 水の流れの変化(ダム・水路・運河など)

- インフラ開発(特に川・沿岸部)

- 大気汚染・水質汚濁・過剰な栄養分の流入 など

この状況を踏まえて、1971年に湿地に関するラムサール条約が国際会議で採択されました。本条約では水鳥の生息地保全のために湿地の保全、賢明な利用、交流・学習の3つを基盤としています。

まとめ

ここまで、目標15の内容と関連する問題を紹介してきました。

一つひとつの課題は独立していたり、私たちの生活とかけ離れていたりするようにも見えます。しかし、オオカミの絶滅は人間も含めた食物網と深く関係していたり、パーム油やアマゾンの森林火災は食生活と繋がっていたりなど、さまざまは問題が複雑に絡み合っていることがわかったのではないでしょうか。

この記事で紹介した生物多様性に関して、私たちができることを以下の記事でも紹介しています。

目標15に限らず、SDGsの問題を考える時は繋がりに焦点を当てることが大切です。この記事を読んで学んだ取り組みを、周りに伝えたり自分でさらに調べたり取り組んだりしてみてください。

SDGs media では他の目標についても解説しています。気になる目標があれば、画像をクリックして解説記事を読んでみてください。各目標の詳細やSDGs自体について、企業とSDGsについてなど興味を持った方は、ぜひSDGs media で関連情報をご覧くださいね。

▶SDGsとは?17の目標内容と日本の政府・企業の取り組みを徹底解説 を読む

SDGs media 主催のセミナー情報

セミナーの開催予定・申し込みページ

SDGs media が開催するサステナビリティ・ビジネスと人権などに関するセミナーは定期的に開催しています。直近の開催予定・お申し込みは以下のページから。

過去のセミナーアーカイブ動画を無料で提供中|SDGs media のセミナー情報

過去に開催して好評だったSDGs推進・企業と人権・カーボンニュートラルと企業などのテーマのセミナー動画を無料で提供しています。担当者自身の勉強や社内での研修・勉強会などにお役立てください。

▶過去の共催SDGs/サステナセミナーの動画を配信しています。詳細はこちら

| SDGsのすゝめ第1回 | SDGs基礎知識・外部環境の変化・SDGsに取り組むメリット・最新のビジネストレンド |

|---|---|

| 企業の効果的な人権教育研修とは | 人権尊重の意識醸成:自分ごと化から企業価値向上まで・サプライチェーン全体(川上〜川下)での理解浸透・ビジネスと人権eラーニングの変化したポイントを紹介・eラーニングのデモ版の紹介 |

| ビジネスと人権(第1回) | 人権とは・「ビジネスと人権」の考え方・企業活動と人権尊重・企業に求められる取り組み〜人権方針と人権デュー・ディリジェンス |

| ビジネスと人権(第2回) | ビジネスと人権の基本知識・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・人権に関する教育/研修の重要性 |

| ビジネスと人権(第3回) | 企業における人権尊重のあり方・企業の人権尊重に関する国内外の動向・企業による人権の取り組みのプロセスとポイント・参考になる企業事例の紹介 |

参考サイト:

- JAPAN SDGs Action Platform|外務省

- オオカミが変えたイエローストーン国立公園|日経サイエンス

- イエローストーン国立公園|HIS

- 米国でオオカミ復活の兆し 保護と被害に悩む住民|NIKKEI STYLE

- Wolves Have Stabilised Yellowstone’s Ecosystem 25 Years After They Were Reintroduced|UNILAD

- 特集:シリーズ 地球と、生きる オオカミとの戦い 2010年3月号|ナショナルジオグラフィック

- 5月22日は生物多様性の日!絶滅していい動物なんていない理由とは?|GREENPEACE

- いま、獲らなければならない理由|環境省(PDF)

- 全国で勢力拡大する「シカ」増えると困る理由|東洋経済オンライン

- 日本の気候の変化|気象庁

- いのちはつながっている 生物多様性を考えよう|環境省(PDF)

- 【高校生物基礎】「食物網」|映像授業のTry IT

- 「食物連鎖」|EICネット

- 3分で分るパーム油|認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン

- パーム油 私たちの暮らしと熱帯林の破壊をつなぐもの|WWFジャパン

- 2020パーム油白書|認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン(PDF)

- パーム油は、環境・社会面でさまざまな問題を抱えています|パーム油調達ガイド

- ブラジル:アマゾン火災が数千人の健康に悪影響|Human Rights Watch

- 2019年のアマゾン森林火災 対応活動報告|WWFジャパン

- 【解説】 アマゾンの森林火災、どれくらいひどいのか|BBCNEWS JAPAN

- “The Air is Unbearable”|HUMAN RIGHTS WATCH

- アマゾン森林火災「大豆輸入のEUや日本にも責任」|alterna

- 米国農務省による世界の大豆需給予測|農畜産業振興機構

- アマゾン火災と「工業型畜産」|GREENPEACE

- LESS IS MORE|GREENPEACE(PDF)

- 砂漠化する地球-その現状と日本の役割-|環境省

- 人々の暮らしと砂漠化対処|環境省(PDF)

- 砂漠化対処条約|外務省

- アレルギー疾患の現状等|厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課(PDF)

- 花粉症 的確な花粉症の治療のために|厚生労働省(PDF)

- 森林・林業とスギ・ヒノキ花粉に関するQ&A|林野庁

- 日本ではなぜ、スギが一番多いのですか。|農林水産省

- スギ・ヒノキ林に関するデータ|林野庁

- 1年当たりの森林の林木(幹・枝葉・根)による炭素吸収の平均的な量|国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所(PDF)

- スギ花粉症対策 Q&A|東京都産業労働局

- 生物多様性条約|生物多様性センター

- ABSとは何か|国立遺伝学研究所ABS学術対策チーム

- 海外の生物資源は誰のもの?-ABSとは|国立環境研究所

- 生物多様性条約 ABS問題について|WWFジャパン

- 外来種って何?|環境省

- 特定外来生物等一覧|環境省

- 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律|環境省

- どんな法律なの?|環境省

- 密猟や違法な取引から、野生生物を守ろう!|WWFジャパン

- 絶滅の危機に瀕している世界の野生生物のリスト「レッドリスト」について|WWFジャパン

- 湿地:なぜ大切にしなくてはならないのか?|環境省(PDF)

- 湿地:世界中で消滅が続いている|環境省(PDF)

- ラムサール条約とは|環境省

- ラムサール条約について|WWFジャパン